札幌のもの忘れ(認知症)専門外来なら札幌立花病院までご相談ください!

新規患者さん随時募集中です。認定医が在籍し、万全の受け入れ体制がございます。

もの忘れ(認知症)専門外来

診察は月~木 9:00~12:30/13:30~17:00で行っております。

最近もの忘れが多くなったと感じたら当院までお問い合わせください

011-683-8718

011-683-8718

こんな症状ありませんか?

最近物忘れが多くなった、というのは年をとればどなたでも経験があると思います。

しかし、今までできていたことが急にできなくなった、通い慣れた道を忘れた、財布やカードなど大切なものを頻繁になくすようになった、などあれば一度専門外来を受診したほうが良いかもしれません。

ご本人やご家族が見て、次のような症状はありませんか?

- 大切な約束を忘れてしまう

- ものの置き忘れやしまい忘れが増えた

- 物の名前が思い出せなくなる

- 物事を理解したり、判断する能力が衰える

- 意欲が少なくなってきた

- いつも飲んでいる薬の管理ができなくなった

- 通いなれた道で迷った

- 火の消し忘れや水道の締め忘れが多くなった

- 似たような献立が毎日続くようになった

- 時間や場所の認識が不明確になってきた

- 同じことを繰り返すようになった

- 人柄が変わり、怒りっぽくなった

- ものを盗まれたと騒ぎを起こすようになった

当院の特徴

入院施設や入居施設がある

札幌立花病院は札幌市のもの忘れ(認知症)専門外来です。専門外来があるだけでなく、入院施設や入所施設も併設しています。現在では無床クリニックでも同様の専門外来を標榜しているクリニックがありますが、入院して手厚いケアを受けることができません。また認知症は長い時間をかけて少しずつ悪化するケースが多い疾患です。当院では認知症の方を受け入れる専門病床が60床あり、症状が悪化しても一貫して受け入れる体制が整っています。症状によって転院を繰り返すのはご本人に大きな負担になるだけでなく、ご家族も大変です。当院であれば、ご本人やご家族の方も安心して治療を受けることができます。

認知症の種類

アルツハイマー型認知症

アミロイドベータというタンパク質が脳に蓄積し、神経細胞が壊されることが原因でおこる認知症です。

認知症全体の60~70%がアルツハイマー型認知症と言われ、認知症の中で最も多いタイプです。

進行すると神経細胞が情報をうまく伝えられなくなり、多くの生活機能に異常を来します。

着脱衣、入浴、排泄などができなくなったり、更に進行すると喋らなくなり、歩行、表情、食事の能力にも影響がでてきます。男性と比べて女性に多いようです。

脳血管型認知症

脳血管型認知症は脳の血管の病気が原因でおこる認知症です。

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などによって脳の血管が詰まったり出血することで、脳の神経細胞に酸素が行き渡らず神経細胞が障害されることで起こります。

障害の程度は脳の血管の病気の場所や程度によって異なります。

脳血管型認知症は認知症の20%程度を占め、アルツハイマー型認知症に比べて男性の割合が高くなっています。

また高齢者のみが発症するわけではありません。

若い世代の発症もみられますが、原因の脳血管障害の特定に至らず、高次脳機能障害と診断されるケースもあるようです。

レビー小体型認知症

脳の神経細胞にレビー小体というタンパク質の塊ができ、神経細胞が破壊されることで発症します。

レビー小体は脳の神経細胞だけでなく全身の神経にも発生します。どこの部位に多くできるかによっても症状が異なります。

また認知機能が良いときと悪い時が波のように繰り返し変化するため、病気と思われず、進行してしまう場合があります。

特に初期では認知機能の低下が目立たない場合があります。

レビー小体型認知症は認知症の15~20%を占め、他の2つと併せて三大認知症の一つです。

脳器質性精神障害

外傷や脳梗塞のように直接的に脳に障害が生じたり、内分泌疾患(ホルモンの分泌の失調)によって脳に障害が生じても、認知機能の低下が起こることがあります。

またイライラ、興奮、身体の疲労感など意識の変容や、幻覚や妄想の症状が出ることもあります。

原疾患の治療が可能であればその治療が優先されます。

認知症をきたす代表的疾患の基礎知識

- 軽度認知障害は認知症の前段階と考えられていますが臨床症候群であり原因疾患は様々であります。正確な有病率はわかっていませんが、1年に5~15%が認知症に進行すると言われています。

- 認知症の原因疾患にはアミロイドβやタウ、α-シヌクレインなどといった蛋白質の異常な蓄積により、神経細胞が障害されて生じる神経変性疾患(アルツハイマー型認知症やレビー 小体型認知症など)とそれ以外の疾患(血管性認知症や特発性正常圧水頭症など)があります。

- 神経変性疾患には病理診断名と臨床診断名があり、同じ病理診断名でも複数の臨床表現型をとる場合があり、双方の診断名が一致しない場合も少なくありません。

- 神経変性疾患は疾患ごとに異常蓄積する蛋白質の種類や蓄積する脳領域が異なり「アルツハイマー型認知症では記憶障害を生じた後、視覚認知障害が出現する」など障害される神経系統に応じた特定のパターンで症状が出現することが多いです。

- 血管性認知症は頭部CTや頭部MRIで血管病変が存在することだけを根拠に診断することはできません。画像所見が認知機能障害に関連しているか否かを判断する必要があります。

軽度認知障害

軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment、MCI)に関する情報を下記に要約します。

- MCIの重要性: MCIは認知症の前段階であり、認知症の初期症状やリスクを捉えるために注目されています。MCIは、同年齢の人と比較して認知機能が低下しているが、認知症の診断基準を満たさない状態を指します。

- 診断基準: MCIの診断にはいくつかの基準があります。例えば、Petersen基準やDSM-5による基準、ICD-10の基準、NIA-AAの基準などがあり、それぞれ評価領域や基準に違いがあります。

- 認知機能の評価: MCIの診断には、標準化された神経心理学的評価が使用されます。これにより、複雑性の注意、実行機能、学習と記憶、言語、知覚-運動、社会的認知などの認知領域を評価し、軽度の認知機能低下が客観的に確認された場合、MCIと診断されます。

- MCIのサブタイプ: MCIは健忘型と非健忘型に分類され、それぞれ単一領域と複数領域に分かれます。健忘型は記憶に関する問題が中心であり、非健忘型は他の認知領域にも問題があることを示します。MCIのサブタイプと背景病理の関連性については研究が進行中です。

- 有病率と進展率: MCIの有病率は高齢者の間で幅広く報告されており、1年間に認知症へ進展する割合も幅広いです。MCIから正常への診断変更(reversion)も一部で見られますが、MCIの診断自体が不安定な場合もあります。

MCIは、認知機能の低下が始まる段階を捉える重要な概念であり、将来的に認知症の予防や早期介入につながる可能性があります。

しかし、診断基準や病態生理の理解にはまだ多くの研究が必要です。

MCIの診断および管理には、専門の医療プロバイダーが必要です。

軽度認知障害の判断基準

- 認知機能低下の訴えがある

- 認知機能障害がある(記憶,注意,遂行機能,言語, 視空間認知)

- 全般的な認知機能は本質的に正常である

- 基本的な日常生活機能はほとんど正常である

- 正常ではなく、認知症でもない

神経変性疾患による認知症を考える際に留意すべきこと

神経変性疾患による認知症を考える際に留意すべき重要なポイントを以下に示します。

- 病歴と家族歴の確認: 患者さんの病歴や家族歴は、特定の神経変性疾患のリスクを評価する際に重要です。特定の疾患が家族内で複数の人に発症している場合、遺伝的な要因が関与している可能性が高まります。

- 症状の進行パターン: 神経変性疾患による認知症は、症状の進行パターンに特徴があります。アルツハイマー型認知症は通常、記憶障害が初期に現れ、次第に他の認知機能に影響を及ぼします。レビー小体型認知症では視覚幻覚や空間認識障害が初期症状として現れることがあります。前頭側頭認知症では行動変化や社会的な問題が初期に顕著です。これらの症状の進行パターンを観察し、特定の疾患を疑う手がかりとします。

- 神経学的所見: 神経変性疾患には通常、特定の神経学的所見が存在します。例えば、パーキンソン病とレビー小体型認知症では運動症状や筋肉硬直が見られることがあります。これらの所見を詳しく調査し、診断に役立てます。

- 画像検査: 脳の画像検査(MRIやPETスキャンなど)は、神経変性疾患による構造的な変化や異常な蛋白の沈着を検出するのに役立ちます。これらの検査結果を評価し、診断に寄与します。

- 神経心理学的評価: 神経変性疾患による認知症の診断には、神経心理学的評価が欠かせません。認知機能のテストや課題を使用して、認知機能の異常を確認し、疾患の進行度を評価します。

- 診断基準の遵守: 神経変性疾患に関する診断基準を遵守しましょう。各疾患には診断基準が存在し、これらの基準に基づいて診断を行います。

- 多職種協力: 神経変性疾患による認知症の診断と管理には、神経科医、精神科医、神経心理学者、看護師、リハビリテーション専門家など、多職種の協力が重要です。統合的なケアが患者さんにとって最良の結果をもたらします。

- 治療戦略: 神経変性疾患に対する治療戦略は病態に応じて異なります。特定の薬物療法、認知症の行動療法、リハビリテーションなど、最適なアプローチを検討しましょう。

神経変性疾患による認知症の診断と管理は複雑であり、専門的な知識と経験が必要です。多くの場合、早期の診断と介入がさんの予後に大きな影響を与えるため、迅速かつ正確な診断が不可欠です。

認知症をきたす代表的疾患

神経変性疾患

- アルツハイマー型認知症

- レビー小体型認知症

- 前頭側頭葉変性症

- 嗜銀顆粒性認知症

その他の疾患

- 血管性認知症

- 特発性正常圧水頭症

- プリオン病

- 外傷によるもの

- 感染症によるもの(HIVや梅毒)

- アルコールや薬物などによるもの

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症(Alzheimer's disease dementia: ADD)について解説します。

- 歴史と背景: アルツハイマー病は、1906年にAlois Alzheimerによって初めて報告されました。この疾患は認知症の主要な原因の一つであり、高齢者の40〜70%に影響を与えると言われています。加齢とともに発症率が増加します。

- 遺伝要因: 家族性アルツハイマー病は非常に稀ですが、特定の遺伝子(APP、PSEN1、PSEN2)の変異が関与していることが知られています。また、アポリポ蛋白E(ApoE)の4アリルはアルツハイマー病の危険因子として重要です。

- 病理学的所見: アルツハイマー病の病理学的特徴は、アミロイドβプラーク(老人斑)の蓄積とリン酸化タウ(神経原線維変化)の異常です。これらの異常物質が脳内に蓄積し、神経細胞に障害を引き起こします。

- 臨床症状の進行: アルツハイマー型認知症は一般的に特定の進行パターンに従います。初期には近時記憶の障害があり、病態失認や記憶の取り違えなどが見られます。次に、視覚空間認知障害が発生し、日常生活の問題を引き起こすことがあります。最終的には運動障害が現れ、栄養状態が悪化し、誤嚥性肺炎などの合併症が発生する可能性があります。

- 特殊な臨床病型: アルツハイマー型認知症には、記憶障害以外の症状が前面に出る特殊な病型もあります。これには後部皮質萎縮型、前頭型、言語障害型などが含まれます。特に、ロゴペニック型失語はアルツハイマー病理を持つことが多いとされています。

- 診断基準: アルツハイマー型認知症の診断にはDSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル)の基準が使用されます。診断には認知症の診断基準を満たす必要があり、さらにアルツハイマー型認知症の臨床的特徴を満たす必要があります。

- バイオマーカーと診断: アルツハイマー型認知症の診断には、脳脊髄液検査やアミロイドPETなどのバイオマーカーが使用されることがあります。これらのバイオマーカーは、疾患の病理学的特徴を確認するのに役立ちます。

アルツハイマー型認知症は認知症の主要な原因の一つであり、その理解と早期の診断が重要です。

治療法の研究や患者さんのケアにおいて、正確な診断が不可欠です。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies: DLB)について解説します。

- 歴史と背景: DLBの歴史は、1976年に小坂らによって報告された進行性認知症患者さんの症例から始まりました。その後、1995年にDLBの名称が提唱され、この疾患の認知が進んでいます。

- レビー小体病理: DLBはレビー小体病(Lewy body disease: LBD)の一部です。LBDはレビー小体が存在する神経系全体を指し、DLBだけでなく、パーキンソン病や認知症を伴うパーキンソン病(PDD)、純粋自律神経不全症(pure autonomic failure: PAF)などを含む包括的な概念です。

- DLBとPDD: DLBとPDDは、両方ともレビー小体が蓄積し、認知症を引き起こす疾患です。DLBは認知障害が先行するか、パーキンソン病の発症後1年以内に認知障害が出現する場合を指し、PDDはパーキンソン病の発症後1年以上経ってから認知障害が出現する場合を指します。

- 神経病理学的特徴: DLBは主にα-シヌクレインを主要構成成分とするレビー小体が脳内の神経細胞や脊髄・自律神経領域に多数蓄積する疾患です。これにより認知症、パーキンソニズム、自律神経症状が引き起こされます。

- 診断基準: DLBの診断には2017年に改訂された国際ワークショップの診断基準が使用されます。中核的臨床特徴には、注意や明晰さの著明な変化、繰り返し出現する構築された具体的な幻視、レム期睡眠行動異常症(REM sleep behavior disorder: RBD)、パーキンソニズムの4つが含まれます。さらに、指標的バイオマーカー所見として、SPECTやPETで示される大脳基底核におけるドパミントランスポーターの取り込み低下、MIBG心筋シンチグラフィでの取り込み低下、睡眠ポリグラフ検査による筋緊張低下を伴わないレム睡眠の確認が挙げられます。

- 診断の難しさ: DLBの診断はしばしば難しく、特に病初期には記憶障害が目立たないことがあります。したがって、視空間認知障害や注意障害、遂行機能障害などの臨床徴候にも注意が必要です。

DLBは認知症の一形態であり、アルツハイマー型認知症とは異なる病理学的特徴を持っています。

正確な診断と早期の介入が、患者さんの管理とケアにおいて重要です。

前頭側頭葉変性症

前頭側頭葉変性症(frontotemporal lobar degeneration: FTLD)について解説します。

- 歴史: FTLDの歴史は古く、1892年にArnold Pickが左側頭葉に限局性の萎縮を報告したことが始まりです。その後、1926年にOnariとSpatzが前頭葉と側頭葉に限局性の萎縮を有する症例を報告し、「ピック病」という名称を提唱しました。FTLDという概念は、1994年にLund大学とManchester大学の研究グループによって提唱され、さらに1996年にManchester大学のグループによって広められました。

- 頻度と遺伝: FTLDは認知症の中で1〜3%を占めるとされていますが、若年の認知症においてはより高頻度で発症します。欧米ではFTLDの約30〜50%で家族歴が認められますが、日本では家族性のFTLDは稀で、欧米と異なります。

- 疾患の複雑性: "FTLD"や"FTD"という用語は、アルツハイマー病(ADD)やレビー小体型認知症(DLB)とは異なり、複数の異なる疾患を指すため、混乱を招くことがあります。この用語は時期や文脈によって異なる意味を持ってきました。

- 病理学的特徴: FTLDは前頭葉と側頭葉を中心に、神経細胞やグリア細胞に特定の異常な蛋白質が凝集して封入体が蓄積する神経変性疾患です。凝集する蛋白質として、タウ、TDP-43、FUSが同定され、それぞれFTLD-タウ、FTLD-TDP、FTLD-FUSとして分類されます。

- 診断基準: FTLDの診断には、臨床的な特徴と画像診断が関与します。FTLDの診断基準は、行動異常型前頭側頭型認知症(bvFTD)や意味性認知症(semantic dementia: SD)、進行性非流暢性失語症(progressive non-fluent aphasia: PNFA)などの症候群を含む総合的な臨床概念を表すものです。

- 症状と脳領域: FTLDの症状は、前頭葉と側頭葉の変性と脱落に関連し、行動異常、精神症状、言語障害、運動障害などが一般的です。臨床症状に応じて、特定の脳領域の萎縮や代謝低下が観察されます。

- 診断基準の例: FTLDの診断には、行動異常型前頭側頭型認知症(bvFTD)の診断基準が使用されます。これには進行的な異常行動や認知機能の障害、画像診断での前頭葉や側頭葉の萎縮の存在などが含まれます。

- DSM-5による診断: DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)によるFTDの診断基準も存在し、bvFTD、SD、PNFAなどが含まれます。これらの基準は、臨床診断において異なるタイプのFTLDをカバーするために使用されます。

FTLDは非常に複雑な疾患であり、異なるタイプのFTLDが存在するため、正確な診断と治療が重要です。

また、FTLDの疾患機構や遺伝学的要因についての研究は今後も進行していくでしょう。

原発性進行性失語

原発性進行性失語(Primary Progressive Aphasia: PPA)について解説します。

- 概要: 原発性進行性失語(PPA)は、最初に言語障害が顕著に現れ、その後他の認知機能に問題が生じる神経変性疾患の一群を指します。この疾患では、言語能力の喪失が中心的な症状となり、初期には他の認知機能には影響が少ないことが特徴です。

- PPAの分類: PPAはさまざまな言語症状を伴う異なるサブタイプに分類されます。主要なPPAのサブタイプには次の3つがあります。

非流暢/失文法型 (Non-fluent/Agrammatic PPA): このタイプでは、話す際に文法的な誤りや非流暢性が見られます。患者さんは文法的な構造を理解するのが難しく、発音の困難があります。

意味型 (Semantic PPA): 意味型PPAでは、語彙知識が徐々に喪失します。患者さんは単語の意味を理解できなくなり、単語や物体を正しく識別できなくなります。

ロゴペニック型 (Logopenic PPA): ロゴペニック型PPAでは、患者さんは話す際に言葉を見つけるのが難しく、しばしば言葉を探し求める間に休止が生じます。文法や意味は比較的保たれていますが、流暢性が低下しています。

- 診断基準: PPAの診断には、特定の言語症状の存在が必要です。診断基準は、言語症状の種類と程度に基づいて設定されており、2011年にGorno-Tempiniらによって提唱された診断基準が広く使用されています。これらの基準は、非流暢/失文法型、意味型、ロゴペニック型の各サブタイプに適用されます。

- 他の認知機能への影響: PPAの特徴は言語障害ですが、病気が進行すると他の認知機能にも影響が及びます。記憶、意思決定、空間認識などが徐々に悪化することがあります。

- 原因と神経病理学: PPAの原因は異なる場合があり、一部のケースではアルツハイマー病やフロンティテンポラル葉変性症(FTLD)に関連する異常蛋白質が関与しています。神経病理学的には、異常蛋白質の蓄積や神経細胞の損傷が観察されます。

- 治療: PPAの治療は症状の緩和を目指すもので、特定の薬物療法は存在しません。言語療法やサポートが提供され、言語機能の最大限の維持が試みられます。

PPAは、言語障害が中心的な病態を特徴とする難病であり、早期の診断と介入が重要です。

診断は言語専門家による詳細な評価と神経学的検査に基づいて行われます。

嗜銀顆粒性認知症

嗜銀顆粒性認知症(Dementia with Grains: DG)について解説します。

- 歴史と病理学的特徴: DGの歴史は、1987年にBraakらによって報告された嗜銀顆粒(argyrophilic grain)という特徴的な脳内構造物に始まります。DGは神経変性疾患の一つで、病理学的には迂回回(hippocampus)から始まり、辺縁系から側頭葉や前頭葉にかけて、神経細胞やグリア細胞に4リピートタウから成る嗜銀顆粒が異常蓄積する特徴を持ちます。

- AGD(嗜銀顆粒病): DGの中には認知症の症状を呈していないケースも含まれ、これらは嗜銀顆粒病(argyrophilic grain disease:AGD)として区別されます。AGDは嗜銀顆粒の異常蓄積を特徴とし、認知症のない状態で存在することがあります。

- 頻度と発症年齢: DGの頻度は認知症全体の5〜10%程度と推測され、高齢になるほど頻度が高くなる傾向があります。一般的に高齢者に多く見られます。

- 臨床的特徴: 高齢者で発症し、進行が緩徐であること、頑固さ、易怒性、被害妄想などの行動・心理症状がみられること、側頭葉内側前方に左右差を伴う脳の萎縮と機能低下が認められること、髄液検査やアミロイドPET検査では、通常は異常がみられないこと、コリンエステラーゼ阻害薬の治療効果が限定的であること

- 診断: 現在、DGは主に病理学的な診断で確定されます。しかし、臨床診断は難しく、正確な診断にはより進化した診断手法の開発が必要とされています。

DGは認知症の一形態であり、高齢者に影響を及ぼす可能性がある疾患です。

今後の研究により、より早期の診断と適切な介入方法の開発が求められています。

血管性認知症

血管性認知症(Vascular Dementia: VaD)について解説します。

- 歴史: VaDの歴史は古く、1894年にオーストリアの精神科医Otto BinswangerがBinswanger病を報告し、1902年にAlois Alzheimerが動脈硬化性精神障害の概念を提唱しました。これらの報告がVaDの研究の初期になります。

- 頻度: VaDは認知症全体の10〜40%に影響を及ぼすとされています。ただし、臨床診断基準によって有病率に大きな差があることがあります。

- 特徴: VaDは脳血管障害や脳循環不全が原因で発生する認知症です。その概念は明確ですが、発症様式、随伴症状、経過などが非常に不均一であるのが特徴です。

- DSM-5による診断基準: DSM-5によるVaDの臨床診断基準は以下の通りです。

認知症の診断基準を満たす。

臨床像に血管性の特徴が示唆される。具体的には、(1) 認知機能障害の発症が1つ以上の脳卒中発作と時間的に関連していること、または(2) 注意力や前頭葉性の実行機能の障害が顕著であること。

脳血管障害が認知機能障害を説明できる程度に存在する。

他の脳疾患や全身性疾患では説明できない。

- 診断の確立: VaDを診断するためには、まずAからDまでの基準を満たす必要があります。その後、確実なVaD(probable VaD)と診断するために、追加の基準を1つ以上満たす必要があります。これらの基準には、臨床基準、神経画像所見、脳卒中発作と認知機能障害の時間的関連、臨床的および遺伝学的な脳血管障害の証拠が含まれます。

- VaDの亜型: VaDにはいくつかの亜型が存在し、NINDS-AIRENの診断基準では多発梗塞型、戦略的な部位の単一病変型、小血管病型などに分類されています。これらの亜型にはそれぞれ異なる臨床的特徴があります。

- 注意点: 画像検査で単に血管病変が見つかった場合でも、それだけではVaDと診断できないことに留意する必要があります。脳血管障害が認知機能障害に関連しているかどうかを個別の症例に対して評価することが必要です。また、高齢者ではVaDとアルツハイマー病が併存する可能性が高いため、注意が必要です。

VaDは認知症の一形態であり、脳血管障害に起因する認知機能障害を特徴とします。

臨床診断の確立と早期の介入が重要です。

特発性正常圧水頭症

特発性正常圧水頭症(Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus: iNPH)について解説します。

iNPHは、歩行障害、認知障害、排尿障害を主要な症状とする症候群であり、高齢者によく見られ、徐々に進行します。

この疾患では、脳室が拡大しているにもかかわらず、脳脊髄液圧は正常範囲内にあり、脳脊髄液シャント手術によって症状が改善する可能性があります。

iNPHの診断基準は以下です。

- 年齢: 60歳代以降に発症します。

- 主要症状: 歩行障害、認知障害、排尿障害のうち、少なくとも1つ以上が存在します。

- 脳室拡大: 脳室が拡大しており、Evans indexが0.3を超えています。

- 他の疾患を排除: 他の神経学的または非神経学的疾患によってこれらの症状を説明できないこと。

- 先行疾患の排除: 脳室拡大を引き起こす可能性のある他の疾患が存在しないこと。

iNPHは高齢者に多く見られる重要な神経学的疾患であり、早期診断と治療が症状の改善につながることがあります。

診断は神経学的評価、画像検査、および特殊なテストに基づいて行われます。

認知症疾患と精神疾患

認知症疾患と精神疾患はしばしば重なる領域があり、診断や治療において注意が必要です。

以下に、認知症疾患と精神疾患の関連について解説します。

- 認知症疾患の始まりと精神障害の類似性: 認知症疾患は通常、認知機能の低下を特徴としますが、初期の段階では症状が軽微で、一般的な精神障害の症状と混同されることがあります。認知症の初期症状は注意力、記憶、判断力の低下などを伴うことがあり、これらの症状が精神疾患の症状と類似していることがあります。

- 共存: 認知症と精神疾患は同時に存在することがあります。たとえば、アルツハイマー病を患っている患者さんがうつ病や不安障害にもかかることは一般的です。このような場合、認知症疾患と精神疾患の双方を適切に評価し、治療計画を立てる必要があります。

- 診断の難しさ: 認知症と精神疾患の診断はしばしば困難であり、正確な診断には専門的な評価が必要です。神経心理学的テスト、画像検査、精神状態の評価など、多くの情報源を組み合わせて診断が行われます。

- 治療の複雑さ: 認知症疾患と精神疾患の併存の治療は複雑であり、薬物療法や心理社会的アプローチが組み合わさることがあります。また、薬物療法を行う場合、複数の薬物の相互作用に注意が必要です。

- 病態の理解: 認知症疾患と一部の精神疾患の病態生理学的なメカニズムには重なりがあることがあり、研究が進行中です。このため、将来的には認知症疾患と精神疾患の境界がより明確になるかもしれません。

認知症疾患と精神疾患は複雑に絡み合うことがあり、診断と治療において総合的なアプローチが必要です。

患者さんの症状や状態に合わせて、専門家が最適なアドバイスや治療法を提供することが大切です。

認知症と診断されたら

ご家族などが認知症かな、と感じたら早めに医療機関へ相談し、早期に治療を開始することが大切なことは前述の通りです。

では実際に認知症と診断を受けた場合は、どのようにしたら良いでしょうか。

認知症の患者さんをご家族だけで支えることは、とても大変です。

そこで積極的に地域の支援の輪を活用していくことになります。

支援の種類としては、医療機関(認知症専門医のいる病院など)、介護施設、ケアマネージャーや行政サービスがあります。

現在では厚生労働省の方針(いわゆる新オレンジプラン)に従い、認知症の方を地域全体で支え、孤立せずに支援を受けられる体制整備が進んでいます。

「新オレンジプラン」とは

認知症の患者さん数は2025年には700万人になり、65歳以上の実に5人に1人に達すると言われています。

そこで厚生労働省は、認知症の患者さんの意思が尊重され、住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会、すなわち認知症高齢者に優しい地域づくりを目標とした方策を策定しました。

この平成27年に策定された認知症施策推進総合戦略を“新オレンジプラン“と呼んでいます。

これは以下の7つの柱に沿って施策を推進するものです。

- 普及・啓発

- 医療・介護

- 若年性認知症

- 介護者支援

- 高齢者に優しい地域づくり

- 研究開発

- 認知症の方やご家族の視点の重視

この中で具体的にあげられているように、医療だけでなく、介護や介護者の支援、地域の支援など多方面からのサポートを受けられるようになってきています。

これらの情報を的確に得て、活用していくことが認知症の方やご家族にも必要といえるでしょう。

医療機関

認知症に関わる医療機能としては次のようなものが挙げられます。

- 認知症の診断な可能な認知症疾患医療センターや専門的な診断が可能な医療機関(精神科、神経内科、脳神経外科など)

- 認知症の人を継続的に診療できる専門医療機関(外来診療、訪問診療まで総合的に提供できる医療機関)

- 認知症の症状が悪化したときに入院治療に応じられる医療機関(主に認知症治療病棟を持つ精神科病院)

- 認知症の患者さんの身体管理も含めて継続的に診療ができる一般化の病院、クリニック

こうした機能別の医療機関がお互いに連携することが大切ですが、当院では診断から入院まで幅広い医療機能があり一貫して対応が可能です。

介護保険サービス

介護保険サービスは下記のように多種類があります。

- 訪問系サービス: ご自宅で入浴・食事・排泄などの介護のサービスを受ける

- 通所系サービス: デイサービスのように施設に通ってリハビリなどのサービスを受ける

- 地域密着型サービス: 小規模多機能型居宅介護(※1)のように施設への通いや居宅でのサービスを一貫して行う

- 入居・入所系サービス: グループホーム(※2)のように施設に入所して介護やリハビリなどのサービスを受ける

介護サービスは症状の度合いによって認定を受けなければなりませんが、医療ではカバーができない生活面のサポートを得られます。

認知症ではBPSDと呼ばれる行動・心理症状が多く現れるため、自宅で介護する方に大きな負担がかかります。

介護する方の72%に抑うつ反応が示されるという報告もあるくらいです。

そこでグループホームなど認知症に特化した入居・入所系サービスを利用することも検討されます。

当院では敷地内にグループホームを複数擁しており、ご家族の負担も軽減しながら手厚いサポートを提供できます。

(※1)小規模多機能型居宅介護

認知症が中等度や重度となっても在宅での生活が継続できるように支援することを目的としています。

そのため通所サービスの提供が中心ですが、要介護者の様態や希望に応じて随時訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせて提供できます。

この場合、事業所の見慣れたスタッフ(同じサービス提供者)からサービスが提供されることになり、利用者にも安心感があります。

(※2)グループホーム

認知症対応型共同生活介護とも呼ばれ、認知症の方が少人数で共同生活を送れるような介護施設です。

認知症の方に家庭的な環境で、入浴・排泄・食事など日常の生活の補助や機能訓練を行うことで可能な限り自立した生活を支援することを目的としています。

最近もの忘れが多くなったと感じたら当院までお問い合わせください

011-683-8718

011-683-8718

地域包括支援センター

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士、主任介護支援専門員を配置したチームアプローチにより、保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的とした施設です。

地域包括支援センターの業務には介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務などが含まれます。

- 介護予防ケアマネジメント業務

要支援1または2と認定された方や支援・介護が必要になる恐れが高い方を対象に、自立して生活できるように介護保険や介護予防の支援を実施する。 - 総合相談支援業務

住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施する

精神科治療でよく経験する疾患と認知症の鑑別

- 高齢者の診療では合併疾患、および高齢者の身体機能的な特徴 (薬物代謝の遅延、向精神薬の蓄積、視力・聴力の低下など) を把握し、薬物相互作用も含めた適切な対応が求められる。

- 老年期うつ病と認知症の鑑別では、抑うつ気分とアパシーの違いを評価することが重要である。時に治療効果をみながら両者の鑑別を行う場合もある。

- せん妄と認知症の鑑別で大切なポイントは意識障害の有無を確認することである。

- 妄想性障害と認知症の鑑別では、系統化された妄想と日常・社会生活能力の評価が有用である。

老年期でしばしば経験する精神疾患として認知症(dementia)、うつ病(depression)、せん妄(delirium)、および妄想性障害(delusional disor-der)の4疾患が挙げられます。

うつ病、せん妄、および妄想性障害はその病態が認知症と酷似することがあるため、認知症との鑑別が求められます。

老年期におけるうつ病、せん妄および妄想性障害の特徴と認知症との鑑別に必要なポイントを解説します。

高齢者診療における留意点

- 合併疾患の考慮: 高齢者は複数の疾患を有することが一般的であるため、診療の際には合併疾患の影響を常に考慮する必要があります。

- 薬物相互作用への警戒: 高齢者は慢性疾患が多く、長期にわたって多くの薬剤を使用することがあります。そのため、薬物相互作用について注意深く評価し、適切な薬物療法を検討する必要があります。

- 非特異的な症状の評価: 高齢者の症状は非特異的または非典型的であることが多いため、丁寧な問診を通じて症状を正確に把握することが大切です。

- 身体機能の低下: 高齢者は身体機能の低下が見られることがあり、薬物の代謝と排泄に時間がかかることがあります。このため、適切な薬物の選択と投与量の調整が必要です。

- 視力、聴力、認知機能の変化: 高齢に伴い、視力、聴力、認知機能が低下することが一般的です。診療の際にはこれらの変化に対応し、情報の伝達や治療計画の説明を適切に行う必要があります。

高齢者の特有のニーズやリスクを考慮に入れた診療アプローチが求められます。

総合的な評価と個別化された治療計画は、高齢者の健康維持と生活の質向上に貢献します。

老年期うつ病

うつ病の診断はDSM-5の基準によって行われますが、高齢者の場合、症状が非特異的であることが多く、診断には注意が必要です。

高齢者におけるうつ病の特徴や注意すべき点は以下の通りです。

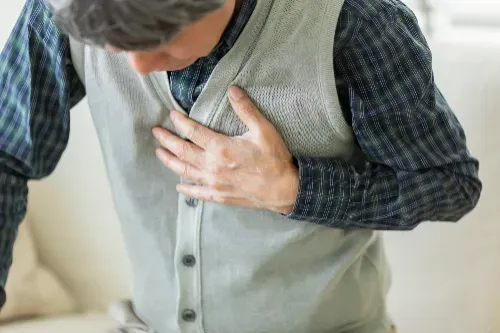

- 抑うつ気分の表れ: 高齢者のうつ病では、抑うつ気分がはっきりと現れないことがあります。代わりに、易疲労感、身体的な不調(頭痛、肩こり、胸部圧迫感など)、不安感、焦燥感が主訴となることがあります。医師は症状を丁寧に評価する必要があります。

- 精神症状: 高齢者のうつ病には、不安感や焦燥感が強調されることがあります。さらに、貧困妄想、罪業妄想、心気妄想などの精神症状も見られることがあります。これらの症状も診断に考慮する必要があります。

- 自殺リスク: 高齢者のうつ病患者さんは自殺企図のリスクが高いことが知られています。医師は患者さんの自殺のリスクを評価し、適切な対策を講じる必要があります。

- 認知機能低下: 高齢者は認知機能の低下が一般的であるため、認知症との鑑別が難しい場合があります。神経心理学検査を実施する際には、注意力や集中力の低下によって認知症と同程度の結果が得られることがあるため、慎重な評価が必要です。

高齢者のうつ病診断においては、症状の特徴や患者さんの個別的な状況を考慮し、包括的なアセスメントが不可欠です。

また、高齢者の場合、身体的な疾患や薬物の影響も考慮する必要があります。

適切な治療とサポートが提供されることで、高齢者のうつ病の症状の軽減や管理が可能です。

老年期うつ病の評価尺度の長所と短所

老年期うつ病の評価尺度として、GDS(Geriatric Depression Scale)とHAM-D(Hamilton Depression Rating Scale)が広く使用されています。

ただし、それぞれには長所と短所があり、臨床で使用する際にはこれらを理解し、患者さんの状況に合わせて適切な評価尺度を選択する必要があります。

GDSの長所

- 簡便さ: GDSは比較的シンプルで、高齢者のうつ病の評価を迅速に行うのに適しています。

- 高齢者向け: GDSは高齢者向けに開発された尺度であり、高齢者の特有の症状に焦点を当てています。

GDSの短所

- 身体症状の評価: GDSは主に精神的な症状を評価するため、身体症状や合併症がある場合には、うつ症状を過小評価する可能性があります。

HAM-Dの長所

- 包括的な評価: HAM-Dは身体症状を含むうつ病の評価を行うため、症状の包括的な評価が可能です。

HAM-Dの短所

- 複雑さ: HAM-Dはより詳細な評価を提供しますが、その分複雑で時間がかかることがあります。

- 身体症状の過大評価: HAM-Dは身体症状も評価対象とするため、身体症状や合併症のためにうつ病を過大評価する可能性があることに留意する必要があります。

臨床で老年期うつ病の評価尺度を選択する際には、患者さんの個別の状況とニーズに応じて適切な尺度を使用するスキルが求められます。

また、評価尺度を使用するだけでなく、患者さんの病歴、身体検査、および他の臨床的情報と組み合わせて総合的な評価を行うことが大切です。

老年期うつ病と認知症の鑑別ポイント

老年期うつ病と認知症の鑑別は、非常に重要であり、正確な評価が必要です。

以下は、老年期うつ病と認知症を鑑別するためのポイントです。

認知機能の面

- 記憶力: 老年期うつ病の患者さんは、記憶力の低下を自覚して苦しむことがあります。一方、認知症の患者さんは認知機能の低下に対して病識が乏しく、それを否認することが一般的です。

- 注意障害と実行機能障害: 老年期うつ病では注意障害や実行機能障害が目立つことがありますが、認知症では記憶障害が主に前面に立つ傾向があります。

- 作業・仕事面: 老年期うつ病の患者さんは、自信の喪失や集中力の低下が見られますが、認知症の患者さんは関心事に取り組まなくなります。日常の作業や家事に関して、老年期うつ病の患者さんは「時間をかければできる」と言うことがありますが、認知症の患者さんはその自覚がありません。

- 日常会話: 老年期うつ病の患者さんは口数は少ないかもしれませんが、文法的な間違いは少なく、語彙も豊富です。一方、認知症の患者さんは同じ言葉の繰り返しが多く、語彙が限られています。

情動面

- 老年期うつ病: 抑うつ気分、時に不安や焦燥が見られます。

- 認知症: アパシー(無気力・無関心)や易怒性が目立ちます。自我感情について、老年期うつ病では自責感、罪業感、過小評価が見られることがありますが、認知症では変化がないか、多幸感が見られることもあります。

対人関係

- 老年期うつ病: 対人関係を煩わしがり、自閉的になることがあります。

- 認知症: アパシーにより、対人関係が自然と狭くなることがあります。

上記のポイントを考慮しながら、丁寧な問診と病歴の収集を行うことが、老年期うつ病と認知症を鑑別するために重要です。

症状や患者さんの言動がはっきりしない場合は、入院や密な観察が鑑別に役立つことがあります。

| 老年期うつ病 | 認知症 | |

|---|---|---|

| 記憶力の低下 | 自ら低下を訴える | 否認することが多い |

| 認知機能障害 | 注意障害、実行機能障害 | 記憶障害が前景にたつ |

| 作業・仕事 | 自信の喪失、集中力低下 | 無関心、取り組まない |

| 日常会話 | 口数は少ないが保たれる | 文法間違い、語彙力の低下 |

| 情動 | 抑うつ気分、不安、焦燥 | アパシー、易怒性 |

| 自我感情 | 自責、罪業感、過小評価 | 変化なし、または多幸的 |

| 対人関係 | 自閉的 | 自然と狭くなる |

| 性欲 | 低下 | 無関心、時に逸脱 |

老年期うつ病と認知症の鑑別は難しいケースもある

老年期うつ病と認知症が合併している場合、鑑別が難しくなります。

両者が合併することはよくあり、特に中高年期のうつ病の既往が認知症の発症に関連していることがあるため、注意が必要です。

以下は、両者の鑑別に関するポイントです。

- 詳細な評価: 症状、経過、環境要因、既往歴などを詳細に評価します。これにより、身体疾患や甲状腺機能低下症などの他の要因を否定できます。

- 治療効果のモニタリング: 患者さんに対してうつ病または認知症の治療を開始し、治療効果をモニタリングします。治療の結果により、どちらの疾患が主要な問題であるかを判断するのに役立ちます。

- 治療のターゲット: 患者さんの病状に応じて、抗うつ薬や抗認知症薬を選択します。症状に応じて適切な治療を行い、患者さんの状態を改善します。

- 両者の同時治療: 両者が合併している場合、両方の治療を同時に行うことがあります。ただし、問題となっている症状を明らかにし、それに合わせて治療を調整する必要があります。

鑑別が難しい場合でも、患者さんの状態を継続的にモニタリングし、必要に応じて治療を調整することで、適切なサポートを提供できます。

また、専門の医療プロフェッショナルの協力を得ることも鑑別のプロセスを支援します。

せん妄

せん妄は注意障害および意識障害により記憶や見当識などの認知機能が障害される状態で精神運動の興奮あるいは減退をしばしば伴います。

せん妄と認知症は異なる病態であり、同一疾患と誤解されがちです。

下記に特徴と鑑別について解説します。

せん妄の特徴

- 変動する意識障害: 患者さんの意識状態が1日の中でしばしば変動します。時には非常に明瞭で正確な意識がある一方で、ぼんやりと混乱していることもあります。

- 注意力の障害: 注意力や集中力が低下し、簡単なタスクや指示に従うことが難しくなります。

- 記憶の欠損: 患者さんは出来事や情報を覚えることが難しく、短期間の記憶障害が見られます。

- 失見当識: 自分や周囲の状況を正確に理解できなくなり、失見当識が生じることがあります。

- 幻視: 視覚的な幻視(見えないものを見ること)が現れることがあります。

- 不安、恐怖、興奮: 不安や恐怖感が高まり、興奮状態にあることがあります。

- 外界刺激への反応の低下: 患者さんは外界の刺激に対する反応が鈍くなり、周囲の状況に対して適切に反応できないことがあります。

せん妄の原因はさまざまで、物質中毒、物質離脱、医薬品誘発性のせん妄、身体疾患によるせん妄などがあります。

特に高齢者においては、身体疾患だけでなくアルコールや特定の薬物(鎮痛薬、睡眠薬、抗不安薬など)の影響も大きいことがあります。

また、認知機能が低下している高齢者は、せん妄のリスクが高まることにも留意する必要があります。

せん妄と認知症の鑑別ポイント

- 発症パターン: せん妄は通常急激に発症しますが、認知症は徐々に進行します。急激な意識障害や注意力の低下がある場合、せん妄の可能性が高いです。

- 意識障害の有無: せん妄では変動する意識障害がしばしば見られますが、認知症の場合は意識が比較的安定しています。意識障害を認める場合、他の疾患との合併を検討する必要があります。

- 症状の経過: せん妄は一過性で、基本的に回復します。一方、認知症は長期かつ進行的な経過をたどります。

- 動揺性: せん妄では症状が急激に変動し、状況によって悪化することがあります。認知症ではこのような急激な変化は通常見られません。

- 記憶障害: せん妄の記憶障害は不注意に基づくものであり、せん妄の治療に伴って改善します。一方、認知症では記憶障害は持続的で進行的です。

- 注意障害: 注意力の障害がある場合、会話の他に計算や数字の逆唱などで確認することが役立ちます。注意障害が一時的で、他の症状と共に改善する場合、せん妄の可能性が高いです。

| せん妄 | 認知症 | |

|---|---|---|

| 発症パターン | 急激 | 緩徐(血管性を除く) |

| 意識障害 | あり(変動する) | なし |

| 症状の経過 | 一過性、基本的に回復 | 長期、進行性 |

| 症状の動揺性 | 著明 | レビー小体型のみ |

| 記憶障害 | 不注意に基づく記憶障害 | 記銘力の障害 |

| 注意障害 | しばしば認められる | 比較的保たれている |

上記のポイントを考慮して、患者さんの症状と経過を評価し、特に意識障害や注意障害の有無を注意深く観察することが、せん妄と認知症の鑑別に役立ちます。

また、基礎疾患や薬物の影響を考慮し、治療が病態に変化をもたらさない場合は、認知症を疑うべきです。

診断に迷った場合、専門医の協力を仰ぐことが重要です。

妄想性障害

妄想性障害は、妄想が主要な症状として現れ、その妄想が1ヶ月以上継続するが、統合失調症の診断基準を満たさない障害です。

以下は妄想性障害の特徴についての詳細です。

- 妄想の持続: 妄想性障害の主要な特徴は、1つ以上の妄想が1ヵ月以上継続していることです。この期間にわたって、患者さんは持続的な妄想を経験します。

- 妄想の中心性: 妄想は通常、患者さんの生活や行動に大きな影響を与え、日常の様々な側面に関連付けられています。妄想が中心にあることが特徴です。

- 機能障害の軽度: 妄想性障害は機能障害が著しくないとされています。妄想があっても、一般的な日常生活において著しい困難を生じることは少ないとされます。

- 奇異な行動の欠如: 妄想性障害の患者さんは一般的に奇異な行動を示しません。統合失調症とは異なり、妄想性障害の患者さんは一般的に社会的に受け入れられる行動を取ります。

- 他の障害との鑑別: 妄想性障害の診断において、他の精神障害や物質使用障害、医学的な疾患によるものではないことを確認する必要があります。たとえば、コカインの使用などによる妄想がある場合、妄想性障害ではありません。

妄想性障害は、妄想に焦点を当てた障害であり、その他の統合失調症や認知症といった病態とは異なります。

臨床診断において、妄想性障害と他の疾患との鑑別が必要であり、適切な評価と診断が行われるべきです。

妄想性障害の特徴

妄想性障害は、特定の妄想に焦点を当てた疾患であり、以下の特徴を持っています。

- 発症の特徴: 妄想性障害は主に初老期の女性に多く見られます。年齢と性別に偏りがあり、特に被愛型、嫉妬型、誇大型、被害型、身体型、混合型など、複数の妄想の形態が存在します。

- 病前性格: 妄想性障害の患者さんは、病前に信仰心が厚い、猜疑心が強い、敏感、非社交的などの性格特徴を持つことがあります。これらの性格特徴が、妄想の形成や維持に寄与することがあります。

- 要因: 妄想性障害は聴覚障害、視覚障害、社会的な孤立などの要因が発症の触媒となることがあります。これらの要因が妄想の発生に関与することがあります。

- 認知機能の保持: 妄想性障害では、妄想およびそれに関連する認知の障害(歪み)が存在しますが、他の認知機能は一般的には保たれています。そのため、患者さんの言動や外観は一見正常に見えることがあります。

- 治療の難しさ: 妄想性障害は薬物に対する抵抗性が高いことが多く、基本的には慢性の経過をたどることがあります。治療は難しく、症状の軽減や管理に向けて慎重にアプローチする必要があります。

妄想性障害の特徴に関する理解は、この疾患を適切に評価し、治療戦略を検討する上で重要です。

診断と治療のためには、精神保健専門家の協力を得ることが重要です。

妄想性障害と認知症の鑑別ポイント

妄想性障害と認知症を鑑別するためのポイントについて以下にまとめます。

- 訴えの系統化: 妄想性障害の患者さんは、通常、妄想に関する訴えを系統的に述べます。これに対して、認知症の患者さんは訴えが一貫性に乏しく、混乱したり無関連な情報を提供することが多いです。

- 訴えの一貫性: 妄想性障害の患者さんの訴えは一貫していることが多いですが、認知症患者さんの訴えは一貫性に乏しく、しばしば矛盾があることがあります。

- 認知機能の比較: 妄想性障害の患者さんの認知機能は一般的には保たれていますが、認知症の患者さんは記憶障害、見当識障害、言語機能の低下など、さまざまな認知機能の障害が見られます。

- 社会生活能力: 妄想性障害の患者さんは通常、日常の社会生活能力を維持できますが、認知症の患者さんではこれらの能力が明らかに障害されています。

- 興奮や拒絶: 妄想性障害と認知症の鑑別が難しい場合、興奮や拒絶が強く、会話が成立しない場合があります。このような場合は、複数回の診察または入院が必要なことがあります。

| 妄想性障害 | 認知症 | |

|---|---|---|

| 症状の内容 | 系統化されている | 系統化されていない |

| 訴えの一貫性 | 一貫している | 一貫性に乏しい |

| 記憶障害 | 目立たない | 障害されている |

| 見当識障害 | 目立たない | 障害されている |

| 言語機能 | 保たれている | 障害されている |

| 日常・社会生活 | 概して保たれている | 障害されている |

妄想性障害と認知症は、診断と鑑別が困難な場合もありますが、訴えや認知機能の特徴、社会生活能力などを評価することで、両者を鑑別するのに役立つ情報を得ることができます。

診断には精神保健専門家の評価が重要です。

老年期うつ病とアパシーの鑑別について

老年期うつ病で認められる抑うつ症状は悲観的、苦悩、焦燥感、希死念慮、自責感、罪業感を伴うことが多いが認知症で認められるアパシーは、無関心感情の平板化、自発性の低下、社会性の低下、持続力の低下などが症状の中心です。

この両者に共通する症状として、興味・関心の低下、精神運動性の低下、活動性の低下、易疲労感、自己洞察力の欠如が挙げられます。

両者の鑑別では、精神的苦悩と感情の平板化の有無を正確に評価することが求められると言えるでしょう。

老年期うつ病の症状

悲観的・苦悩

焦燥感

希死念慮

自責感・罪業感

絶望感

共通する症状

興味・関心の低下

精神運動の低下

活動性の低下

易疲労感

自己洞察力の欠如

アパシーの症状

無関心

感情の平板化

自発性の低下

社会性の低下

持続力の低下

認知症の行動・心理症状(BPSD)の対応

- Behavioral and psychological symptoms of dementia(BPSD)には、拒絶不穏、興奮、暴言、暴力、徘徊、性的逸脱行為、つきまとうなどの行動症状と、不安、焦燥、うつ状態、幻覚、妄想、誤認などの心理症状があります。

- 認知症発症のリスクでは、教育歴、性別、年齢、人種よりもうつ状態がより高い危険因子となっています。

- BPSD の評価には、Neuropsychiatric Inventory (NPI)、日本語版 Behave-AD、Cohen-Mansfield Agitation Inventory(CMAI)、 Geriatric Depression Scale(GDS)などがあります。

- BPSDに対する非薬物的介入では、全人的に捉え、その人らしさを尊重してケアを行うというKitwoodが提唱したパーソンセンタード・ケアの概念が重要です。

- 薬物療法では低用量で開始し、症状をみながら漸増し、日中の過ごし方、昼間の覚醒、眠気、夜間の睡眠、転倒傾向などをチェックし、QOLの確保に逆効果であれば減量か中止を行います。

認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia:BPSD)は、認知症患者さんが示す非常に重要な側面であり、認知症の診断と管理において重要な課題です。

以下は、BPSDに関連するいくつかの一般的な症状についての説明です。

- 拒絶: 認知症患者さんは、介護や治療に対して抵抗することがあります。これは、彼らの状態や環境に対する適切な理解が不足しているためか、不安や不快感からくることがあります。

- 不穏: 不穏な行動は、焦燥感や不安からくることがあり、しばしば他の患者さんや介護者に対して攻撃的な態度を示すことがあります。これは、認知症患者さんが自分の状態を理解できず、混乱していることによるものです。

- 興奮: 興奮状態は、認知症患者さんが興奮し、落ち着かないことを示します。これは、周囲の状況に対する適切な認識が難しいために、混乱が生じることがあります。

- 暴言・暴力: 認知症患者さんが他の人に対して暴言や暴力を振るうことがあります。これは、認知機能の低下に伴い、適切なコミュニケーションが難しくなることによるものです。

- 徘徊: 認知症患者さんが意図せずに場所を移動する行動を指します。彼らは自分の居場所や現実感を失い、外出しようとすることがあり、安全上の懸念を引き起こすことがあります。

- 性的逸脱行為: これは比較的稀な症状ですが、性的な行動や発言が不適切な場面で行われることがあります。配偶者や介護者に対する行動や発言で問題が生じることがあります。

これらの行動・心理症状は、認知症の患者さんにとっても介護者にとっても大きなストレス源となります。

BPSDに対処するためには、患者さんの個別の状況やニーズを考慮し、非薬物療法(環境の調整、コミュニケーションスキルの向上など)を優先して試みることが一般的です。

薬物療法は最終手段として考えられ、慎重に管理されるべきです。

心理症状

不安、焦燥、うつ、幻覚、妄想、誤認症候群などは認知症患者さんが経験する心理的な症状であり、彼ら自身や介護者にとって非常に厄介なものです。

- 不安と焦燥: 認知症患者さんは、状況や出来事を誤解し、漠然とした不安や焦燥を感じることがあります。彼らの認知機能の低下と、環境の変化に対する適切な適応が難しいことが原因です。不安や焦燥は、日常生活における出来事や将来への不安など、さまざまな要因から生じることがあります。

- うつ: 認知症患者さんのうつ症状は、通常のうつ病とは異なる特徴を持つことがあります。彼らは、悲哀感や無力感の代わりに、身体的不調感や微小感を経験しやすいとされています。うつ症状は認知症の初期に現れることが多く、注意が必要です。

- 幻覚: 幻覚は認知症患者さんの一部で発生し、視覚的なものが最も一般的です。幻覚は、現実との区別がつかなくなり、患者さんにとっては非常にリアルなものとして現れます。これは、介護者や家族にとっても難しい問題です。

- 妄想: 妄想は認知症患者さんの中でも頻繁に見られ、被害妄想や不審妄想がよく報告されています。患者さんは特定の人物や組織に対する疑念を抱き、しばしば家族や介護者に対して攻撃的な行動を取ることがあります。

- 誤認症候群: 認知症患者さんは、周囲の現実を誤解し、場所や人物についての誤った認識が生じることがあります。例えば、自宅にいるのに他の場所に帰りたいと言うなどがあります。また、カプグラ症候群やフレゴリ妄想、鏡徴候、テレビジョン誤認なども認知症に伴う誤認症候群の一部です。

これらの心理的な症状は、認知症患者さんのケアにおいて非常に重要であり、適切なアプローチと対応が必要です。

医療専門家や介護者は、患者さんの個別の状況やニーズに合わせたアプローチを検討し、非薬物療法や適切な薬物療法を提供することが重要です。

また、家族や介護者へのサポートも欠かせません。

仮性認知症との関係

仮性認知症(Pseudo-dementia)とは、うつ病や他の精神疾患によって引き起こされる認知症症状の一時的な状態を指します。

これは認知症のような症状を呈するが、その背後には器質的な脳疾患があるのではなく、うつ病や他の精神的な問題が原因である場合に該当します。

仮性認知症は認知症と似たような症状を示すため、鑑別が難しいことがあります。

- 診察時の様子: 患者さんの診察時の様子や行動は、うつ病と認知症の鑑別に役立つ情報です。うつ病の患者さんは一般的にはっきりと話すことができますが、認知症の患者さんはコミュニケーションに困難を抱えることが多いです。

- 簡易知能検査の所見: うつ病の患者さんは一般的には知能検査での認識や言語能力に問題がないことが多い一方、認知症の患者さんはこれらの能力に障害が見られます。

- 時計描画テスト: 時計描画テストは、認知症の鑑別に有用なツールの一つです。うつ病の患者さんは通常、このテストを比較的正確に実施できますが、認知症の患者さんは困難に直面することがあります。

- 画像検査: MRIやSPECTなどの画像検査は、脳の構造や機能に関する情報を提供し、鑑別に役立つことがあります。うつ病の患者さんの脳画像は通常、認知症の患者さんのそれとは異なる特徴を示します。

うつ病が仮性認知症を引き起こすことがあるため、うつ病の診断と鑑別診断は非常に重要です。

診断が正確でない場合、不適切な治療が行われる可能性があるため、症状の原因を正確に特定することが必要です。

また、うつ病が認知症のリスクを高めることも報告されており、早期の介入や治療が重要です。

BPSDにみられる幻覚、妄想

BPSD(認知症の行動・心理症状)には、幻覚と妄想が含まれており、それらの症状は認知症患者さんにとって非常に苦痛であり、介護者にとっても挑戦的な状況を生み出すことがあります。

以下は、BPSDの幻覚と妄想に関する情報と、これらの症状に対処する方法についての具体的な示唆です。

- 妄想の種類:

被害的な妄想: 物盗られ妄想など、他人からの被害を感じる妄想が多く見られます。

カプグラ症候群: カプグラ症候群は、誰かが家にいるという誤認様の妄想で、誤認の対象を身近な人物にすることがあります。 - 妄想と誤認の具体例:

物盗られ妄想: 認知症患者さんが物が盗まれたと訴える場合があります。この妄想に対処する際には、物を一緒に探したり、安心感を与えたりする方法があります。

盗られたと訴える物を一緒に探る: 認知症患者さんと一緒に物を探すことで安心感を提供できます。

照明を最適化する: 照明を調整し、物が見えやすいようにすることで、妄想が軽減されることがあります。

嫉妬妄想: 嫉妬妄想がある場合、行き先を手紙に書いて伝えたり、本人に寄り添ってもらう方法が役立つことがあります。

見捨てられ妄想: 認知症患者さんが見捨てられると感じる場合、本人に関心を示し、彼らが必要であることを伝えることが重要です。 - 対処法の基本原則:

外部刺激を管理する: 幻覚や妄想を引き起こす外部刺激を取り除くことが効果的です。例えば、テレビやラジオの刺激を減らすことが考えられます。

リラックス技巧: 患者さんにリラックス技巧を教えることで、不安を和らげることができます。

日常生活のルーチン: 日常生活の予測可能なルーチンを提供し、患者さんの安心感を高めます。

コミュニケーション: 患者さんとのコミュニケーションを大切にし、感情を表現できる場を提供します。

BPSDの幻覚と妄想に対処するためには、患者さんの個別の状況とニーズに合わせたアプローチが必要です。

また、医療専門家や介護者と連携し、最適なケアプランを策定することが重要です。

BPSD評価尺度

BPSD(認知症の行動・心理症状)の評価は、適切な治療や介護計画の策定に重要です。

以下は、一般的に使用されるBPSDの評価尺度のいくつかです。

- Neuropsychiatric Inventory (NPI): NPIは、妄想、幻覚、興奮、不安、易刺激性、異常行動などの12項目の精神症状を評価するための尺度です。頻度と重症度を評価し、患者さんの症状を数値化します。日本語版も存在します。

- NPI-Q: NPI-Qは、簡易版のNPIで、10項目の症状の重症度と介護者の負担度を評価します。症状の重症度は0から30点、介護者の負担度は0から50点で評価されます。

- Behave-AD: Behave-ADは、認知症患者さんの行動障害を評価するための尺度で、妄想観念、幻覚、徘徊、攻撃性、日内リズム変動、感情障害、不安、恐怖などの下位尺度を含みます。

- Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI): CMAIは、攻撃的行動と非攻撃的行動の2つのカテゴリに分けて、特定期間内の具体的な行動障害を介護者が評価するための尺度です。

- Geriatric Depression Scale (GDS): GDSは、高齢者のうつ病症状を評価するための尺度で、認知症患者さんのうつ症状を評価するのに使用されます。

- Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD): CSDDもうつ病の評価尺度で、認知症患者さんのうつ症状を評価するために利用されます。

これらの評価尺度は、医療専門家や介護者が認知症患者さんのBPSDを適切に評価し、治療や介護計画を立案する際に役立ちます。

ただし、評価は患者さんの状況に合わせて繰り返し行うことが重要であり、適切なアプローチを提供する手助けとなります。

BPSDに対する非薬物的な治療

BPSD(認知症の行動・心理症状)に対する非薬物的な治療アプローチは、認知症患者さんの生活の質を向上させ、彼らのケアを改善するのに役立ちます。

以下は、非薬物療法の主要なアプローチのいくつかです。

- パーソン・センタード・ケア: このアプローチでは、認知症患者さんを全人的な存在として捉え、その人の個性や背景を尊重します。感情的なサポート、コミュニケーションの向上、安心感の提供などが含まれます。

- 記憶の訓練: 認知症患者さんに対して、日常の記憶を改善するための訓練プログラムが提供されます。これにより、記憶の維持や向上を図ることができます。

- リアリティ・オリエンテーション療法: 認知症患者さんに現実を理解させるためのアプローチです。日付、時間、場所などの情報を提供し、患者さんがより現実的な状況を把握できるようにサポートします。

- 回想法: 患者さんが過去の出来事や思い出を共有し、話すことによって、認知症患者さんの自尊心を高め、コミュニケーションを促進します。

- 音楽療法: 音楽は感情と深いつながりがあり、認知症患者さんに対して安心感や楽しさを提供できます。音楽セラピストが音楽を通じて患者さんを支援します。

- 動物介在療法: 動物とのふれあいは、リラクゼーションや喜びをもたらすことがあります。犬や猫とのふれあいセッションが行われることがあります。

- 運動療法: 運動は身体的健康だけでなく、精神的な健康にも良い影響を与えます。運動セラピストが患者さんに適切な運動プログラムを提供し、身体的な能力を維持または向上させます。

これらの非薬物的アプローチは、認知症患者さんの生活の質を向上させ、BPSDの管理に役立ちます。

特定のアプローチは患者さんのニーズや症状に合わせてカスタマイズされるべきであり、介護者や医療専門家と連携して行われることが重要です。

BPSDの薬物治療のアルゴリズム

BPSD(認知症の行動・心理症状)に対する薬物治療のアルゴリズムは、慎重で徐々に進める必要があります。

- 非薬物的介入: まず、非薬物的アプローチを最優先とします。認知症患者さんに対して、記憶の訓練、リアリティ・オリエンテーション療法、回想法、音楽療法、動物介在療法、運動療法などを導入します。

- 身体的原因の排除: BPSDの原因として身体的な問題、例えば疼痛、感染症、薬物副作用などがある可能性があるため、これらの要因を排除します。

- 薬物治療: 薬物治療は最後の手段として検討されます。選択肢は以下のように分類されます:

a. 1幻覚、妄想、焦燥、攻撃性: このカテゴリーの症状には抗精神病薬が使用されます。これらの薬物は低用量から始め、症状が改善するまで徐々に増量します。患者さんの反応と副作用を監視します。

b. 2抑うつ、アパシー(無為): 抑うつやアパシーには抗うつ薬が使用されることがあります。また、エナジャイザー(活力を高める薬)も検討される場合があります。

c. 3不安、緊張、易刺激性: 不安や緊張の管理には抗不安薬が使用されることがあります。これらの薬物も低用量から始め、患者さんの反応を見守ります。

d. 4睡眠障害: 睡眠障害には睡眠薬が検討されます。ただし、薬物治療は最終手段とされ、他のアプローチ(例:睡眠環境の改善、規則的なリラックスルーチンの導入)が先に試みられます。

e. 5過食異食、徘徊、介護への抵抗: これらの症状に対処するには、患者さんの日常生活と環境を改善することが重要です。薬物治療は最後の手段として検討され、抗精神病薬などが使用されることがあります。

薬物治療は最後の手段であるため、適切な症状評価と症状の軽減に向けた徐々に進められるプロセスが必要です。

患者さんの健康と安全性を最優先に考え、適切なアプローチが選択されるべきです。

治療の進行に合わせて薬物の減量や中止も検討され、患者さんのQOL(生活の質)を最大限に向上させることが目標とされます。

BPSDに対する薬物治療

BPSD(認知症の行動・心理症状)に対する薬物治療について下記に記載します。

各種向精神薬に関する留意点をまとめます。

- 抗精神病薬:

幻覚、妄想、不安、焦燥性興奮に対して非定型抗精神病薬やハロペリドールなどが使用されます。

薬物治療の際には、約2週間程度の時間をかけて薬効を評価します。

これらの薬物は低用量から始め、症状改善が見られるまで徐々に増量します。

完全な症状消退を目指すのではなく、QOL(生活の質)を確保しながら維持用量を検討します。 - 抗うつ薬:

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)が考慮されます。

三環系抗うつ薬は認知機能低下などの副作用があるため、原則的には使用されません。 - 抗不安薬:

初期の認知症患者さんの軽度の不安症状に対して有効性が報告されていますが、科学的根拠は不十分です。

ベンゾジアゼピン系抗不安薬は中等度以上の認知症患者さんの不安症状には推奨されません。 - 睡眠薬:

睡眠導入薬を使用する前に非薬物療法的介入(日光浴、環境調整など)を試みます。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬を最初に検討し、ベンゾジアゼピン系薬剤の使用は最終手段とされます。 - 抗認知症薬:

コリン分解酵素阻害薬は抑うつ、アパシー、不安、幻覚・妄想、興奮、攻撃性などに有効であることが報告されています。

薬物選択の際には患者さんの個別的な状況に留意し、薬物間および副作用の相互作用に注意します。

薬物治療においては、慎重で段階的なアプローチが重要であり、患者さんの症状と安全性を常に最優先に考える必要があります。

薬物治療は最後の手段として検討され、患者さんのQOLを確保しながら、徐々に投薬を進める方針が推奨されます。

BPSDに対する家族対応

BPSD(認知症の行動・心理症状)に対する家族の対応に関する10のポイントは、認知症の人と家族の会が提供する大変価値のあるアドバイスです。

これらのメッセージは、認知症を持つ家族をサポートするのに役立ちます。

- 認知症の始まりに気づくことができるのは、身近な家族である。

- 早く治療すれば治る認知症があるゆえに早期診断は不可欠である。

- 認知症の特徴をよく知って家族の介護計画づくりに役立てる。

- 介護保険などサービスは、本人がプロの介護を受けたり社会に接する大事な機会である。

- 質の高い介護保険サービスを選択する。

- 介護経験者に相談し、情報を交換することが大きな支えとなる。

- 失われた能力の回復を求めるより、残された能力を大切にする。

- 認知症の人の実態をオープンにすれば、どこかで理解者、協力者が手を挙げてくれる。

- 介護者にも自分の生活や生きがいがあり、 "介護で自分の人生が犠牲にされた" と思わないように自分自身の時間を大切にする。

- やがて来る人生の幕引きを考えながら、その人らしい生活を続けられるよう、家族で話し合う。

BPSDにはまず症状を適切に評価することが大切です。

治療対象となる症候を明確にして非薬物的な介入が必要となります。

実際にはレクレーション、音楽や回想法などのアプローチから始まって、通所サービスの利用、介護者教育、生活環境への介入など幅広く検討します。

その際に、適宜、十分な説明を前提に根拠に基づいた薬物療法を選択します。

いずれにしても患者さん本人に正しく目を向ける心がけが大切です。

最近もの忘れが多くなったと感じたら当院までお問い合わせください

011-683-8718

011-683-8718

認知症の予防と改善への自助努力

- 認知症予防法としてエビデンスがあるのは運動と認知トレーニングが有力である

- 予防法としての運動では、有酸素運動が重視されるほか、無酸素運動やデュアルタスクも注目されている

- 精神科的には、うつ病と不眠への対応と社会交流の促進を図ることが認知症予防につながる

- 生活習慣病としての糖尿病,高血圧、高脂血症などへの対応が重要である

認知症予防因子

- 栄養面と医薬品: 2010年にアメリカで行われた研究では、栄養面と医薬品が認知症の危険因子として否定されています。つまり、特定の栄養要因や医薬品の使用が直接的な認知症の原因ではないことが示唆されました。

- 運動: 唯一、運動が認知機能低下に対する防御因子として評価されています。運動は認知症予防に有望な要因です。

- 認知トレーニング: 認知トレーニングについては「△~〇」という評価があり、一部の研究では有益な効果が示唆されています。

| 介入のタイプと方法 | 評価 |

|---|---|

| ビタミンB・葉酸 | × |

| ビタミンC・ベータカロチン | × |

| 銀杏葉エキス | × |

| 不飽和脂肪酸 | × |

| スタチン | × |

| 降圧薬 | × |

| NSAIDs | × |

| 性ホルモン | × |

| コリンエステラーゼ阻害薬 | × |

| 運動 | ○ |

| 認知トレーニング | △~○ |

最近の傾向

最近の研究では、認知症の危険因子が発病年齢によって異なることが強調されています。

日本の場合、認知症の発病年齢は高いことから、80歳以上の認知症危険因子が特に重要視されています。

これには、頭部外傷の既往、中年期の肥満、高血圧、喫煙、糖尿病、うつ病が含まれています。

認知症予防のアドバイス

アメリカ国立衛生研究所は、認知症予防に有望な要因として以下の8つの要因を発表しています。

- 2型糖尿病のコントロール: 糖尿病患者さんの場合、その病態のコントロールが重要です。糖尿病から認知症が発症するリスクは高いため、血糖値の管理が必要です。

- 高血圧と高脂血症の治療: 中年期における高血圧と高脂血症は早期から治療するべきです。

- 適正な体重の維持: 適正な体重を維持することが大切であり、中年期の肥満は避けるべきです。

- 社会交流と知的な活動: 社会的な交流と知的な活動は認知症予防に寄与します。

- 運動の習慣: 運動を定期的に行うことは、認知症リスクを減少させます。

- 果物と野菜の多い食事: バランスの取れた食事が重要です。

- 禁煙: 喫煙は動脈硬化につながり、認知症のリスクを高めるため、禁煙が勧められます。

- うつ病のコントロール: 若いころにうつ病になると、認知症のリスクが高まることから、うつ病のコントロールが重要です。

予防法としての運動

運動は有酸素運動、無酸素運動、混同運動に分けられ、特に有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)で、頻度は週に3~5回、1回20分~60分ほどの運動が推奨されています。

- 運動の種類: 運動は有酸素運動、無酸素運動、混合運動に分類されるが、特に有酸素運動が注目されています。有酸素運動は持続的に酸素を取り入れながら行う運動で、ウォーキング、ジョギング、水泳、体操、ダンス、縄跳び、サイクリングなどが該当します。

- 有酸素運動の強度: 推奨される有酸素運動は、最大心拍数の60〜90%の強度で行うことが望ましいとされています。

- おしゃべりテスト: 有酸素運動の代表であるウォーキングにおいて、おしゃべりができる速度では有酸素運動にならず、おしゃべりしながら歩けない速度が最も効果的な有酸素運動の状態です。

- 運動の頻度: 週に3〜5回、1回に20〜60分の有酸素運動が推奨されています。

- 運動と認知症予防: 運動が認知症予防に効果的である理論の一つは、脳由来神経栄養因子(BDNF)の遺伝子発現が増加することにより、神経細胞間のネットワークが強化され、新しい神経細胞の生成や脳細胞をつくるホルモンと神経伝達物質の産生が促進されることです。また、筋肉運動は記憶システムの成分であるアセチルコリン活動を高める役割もあります。運動は単に記憶力を高めるだけでなく、注意力や覚醒度を向上させ、認知機能全体を向上させることができます。

運動のアドバイス

- 運動の種類の多様性: 運動には有酸素運動だけでなく、日常生活に取り入れられる身体活動も含まれます。掃除、ゴミ拾い、階段の使用、季節の労働(例:雪かき)など、さまざまな運動の機会を見つけることが大切です。

- エスカレーターの使用を避ける: エスカレーターの代わりに階段を使う習慣を持つことは、日常生活で運動を取り入れる簡単な方法の一つです。

- 駅での降車と歩行: 目的地の駅の1つ手前で降りてから目的地まで歩くことは、移動中に運動を取り入れる良い方法です。

- 雑用も運動: 日常の雑用は運動の一部として捉え、体を動かす機会として考えることができます。

- 犬の散歩: 犬を飼っている場合、早歩きで犬の散歩を行うことは日々の運動となります。

運動は認知症予防に重要であるという理論的な根拠と、運動を取り入れるための実用的なアドバイスが提供されています。

日常生活に運動を組み込むことで、認知症のリスクを軽減することが期待されます。

食事と栄養の重要性

- 食事と栄養は、健康だけでなく脳の健康にも極めて重要です。

- 基本的な栄養素である脂肪、炭水化物、蛋白質は生命維持に必要であり、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素とのバランスが重要です。

- 特定の食品を過剰に摂取することは、臓器に負担をかける可能性があり、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

- 現代の日本人の食事傾向では、脂肪や炭水化物の摂取が過剰で、ビタミンやミネラルの摂取が不足していることが指摘されています。

抗酸化作用とビタミン・ミネラル摂取

- 抗酸化作用が期待できる食品、特にビタミンA、C、Eを含む「ビタミンACE」が豊富な生野菜を積極的に摂ることが重要です。

- 活性酸素とフリーラジカルは老化や疾患の発症に関与する主要な因子とされています。脳は特に酸化に対して脆弱であるため、活性酸素の影響を受けやすいと考えられています。

- 活性酸素を増やさないために、食品添加物や塩分の摂取に注意し、酸化した食物や過度な飲酒、ストレスを避けることが基本です。

- 同時に、抗酸化作用のあるビタミンA、C、E、ポリフェノールなどを摂取することで、酸化ダメージを軽減できます。

食事と栄養のバランスを保ち、抗酸化物質を摂取することは脳の健康に対する重要な要因であり、認知症などの疾患の予防に役立つことが示唆されています。

社会交流

- 認知機能の促進: 社会交流は脳の活性化につながり、認知機能を向上させる可能性があります。議論やコミュニケーションによって、脳は刺激を受け取り、学習と記憶のプロセスを向上させることができます。

- ストレス軽減: 良好な社会的サポートを持つことは、ストレスの軽減に役立ちます。ストレスが長期間続くと、脳の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、社会交流はストレス管理に役立ちます。

- 心の健康: 孤独感や孤立感は認知症のリスク要因と関連しているとされています。社会交流はこれらの感情を軽減し、心の健康を促進する役割を果たすことがあります。

- 生活の質向上: 良好な社会的関係を持つことは、生活の質を向上させます。幸福感や満足度が高い人は、通常、脳の健康にも良い影響を与える傾向があります。

社会交流は脳の活性化、ストレス軽減、心の健康、生活の質向上など、脳の健康に多くの利点をもたらすことがあります。

したがって、認知症の予防と脳の健康維持のために、ポジティブな社会的つながりを築くことは非常に重要です。

睡眠

- 記憶と学習: 健康的な睡眠は、情報の整理や記憶の固定に不可欠です。睡眠中に脳は情報を整理し、長期記憶に移すプロセスが行われます。不十分な睡眠は記憶力や学習能力に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 認知機能: 睡眠は認知機能にも影響を与えます。十分な睡眠を取ることで、注意力や問題解決能力が向上し、より効果的な意思決定が可能になります。一方、睡眠不足は判断力の低下や誤った判断を引き起こすことがあります。

- 脳の浄化: 睡眠中には脳の浄化が行われます。脳内の有害な廃棄物やタンパク質が排除され、脳の健康を維持する役割を果たします。特にアミロイドβというタンパク質が、睡眠中に効率的に排除されることが知られています。アミロイドβはアルツハイマー病の発症と関連があります。

- ストレスの軽減: 睡眠はストレスホルモンであるコルチゾールの調整にも関与します。十分な睡眠を取ることでストレスが軽減し、脳のストレスへの耐性が向上します。一方、睡眠不足はストレス反応を増強させる可能性があります。

- 情緒安定: 睡眠不足は情緒にも影響を及ぼします。不足した睡眠はイライラや不安感を増加させ、うつ病や不安障害のリスクを高めることがあります。

- 脳の活性化: 睡眠中には脳の一部が活性化され、新しいアイディアや問題解決のための洞察が生まれることがあります。クリエイティブなプロセスにも睡眠が重要です。

- 体温調節: 睡眠中には体温が下がり、これは睡眠の質を高める要因の一つです。逆に、夜遅くまで起きていると体温が上がり、寝つきが悪くなることがあります。

健康的な睡眠は脳の機能と健康に多くの利点をもたらします。

十分な睡眠を確保し、健康的な睡眠習慣を実践することは、認知症予防と脳の健康維持に不可欠です。

生活習慣病

- 心臓病とアルツハイマー病の関係: イギリスなどで行われた活動により、心臓病を予防することがアルツハイマー病の予防につながることが示唆されました。これは、生活習慣病の予防と認知症予防が深く関連していることを示しています。

- 糖尿病とアルツハイマー病: 糖尿病はアルツハイマー病のリスクを増加させると広く知られています。特に、高血糖状態が長く続くと、アルツハイマー病のリスクが高まります。糖尿病患者さんの中には、適切な治療を受けていない初期の糖尿病患者さんも存在し、これらの患者さんに対する治療がアルツハイマー病の早期発見と治療につながる可能性があります。

- インスリン抵抗性: インスリン抵抗性は、糖尿病の特徴であり、脳内の高インスリン血症がアルツハイマー病と関連していると考えられています。さらに、インスリン分解酵素がアミロイドβを分解する能力を持っているため、これがアルツハイマー病の病理に関与している可能性があります。そのため、アルツハイマー病は「3型糖尿病」とも呼ばれることがあります。

- 血管障害: 糖尿病は全身的な血管障害を引き起こす可能性があり、脳への血流不足や微小な血管の損傷が発生します。これにより、脳の栄養供給が減少し、アルツハイマー病のリスクが高まります。

- 白質障害: 白質は中枢神経系における神経伝達に重要な役割を果たします。糖尿病が白質を損傷すると、神経系にダメージを与え、認知機能の低下を引き起こす可能性があります。

生活習慣病(特に糖尿病)の予防と管理は、アルツハイマー病の予防にも寄与します。

健康的な食事、適切な運動、ストレス管理、そして糖尿病や高血圧のような生活習慣病の早期発見と治療が、脳の健康を維持し、認知症のリスクを減少させるのに役立ちます。

高血圧

- 脳血管性病変: 高血圧は血圧が血管にかかる力を増加させるため、アテローム硬化(動脈硬化)や小動脈の硬化などの血管の変化を引き起こしやすくなります。これにより、脳血管性の異常が発生し、脳への血液供給が阻害される可能性が高まります。これらの血管の変化は、認知機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

- アミロイドβ産生の促進: 高血圧や血管の問題がある場合、虚血(血液供給不足)、血管内皮の障害、血管透過性の亢進などが発生しやすくなります。これらの状態は、アミロイドβと呼ばれるタンパク質の産生を促進します。アミロイドβはアルツハイマー病の主要な病理学的特徴の一つであり、その蓄積が認知症の発症と関連しています。

- アミロイドβのクリアランス障害: 高血圧や血管の問題がある場合、脳内のアミロイドβのクリアランス(排除)が阻害される可能性があります。アミロイドβの蓄積が加速的に起こり、アルツハイマー病変が形成される可能性が高まります。

高血圧を適切に管理し、血圧を正常範囲に保つことが、認知症(特にアルツハイマー病)の予防に有効であると考えられています。

高血圧の治療や生活習慣の見直しを通じて、脳への血液供給を改善し、アミロイドβの蓄積を減少させることが、認知症のリスクを低減させる手段となります。

高脂血症

- ホモシステインの上昇: 高脂血症の一因として、ホモシステインの上昇が挙げられます。ホモシステインは、虚血性心疾患や脳梗塞、心筋梗塞などのリスクファクターとされており、ビタミンB9(葉酸)、ビタミンB1、ビタミンB6などのビタミン群が不足すると、ホモシステインの量が増加します。ホモシステインの増加は脳卒中や心臓発作のリスクを高め、アルツハイマー病にも影響を及ぼす可能性があります。

- アテローム性動脈硬化: 高脂血症は、コレステロールの蓄積を引き起こし、動脈硬化(アテローム性動脈硬化)を進行させる要因となります。これにより、血管内壁に斑塊やプラークが形成され、血管の狭窄や閉塞が起こる可能性が高まります。この血管の変化は、脳への血流を制限し、認知機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 善玉コレステロール(HDL)と悪玉コレステロール(LDL)のバランス: 高脂血症において、特に悪玉コレステロール(LDL)が増加すると、血管内壁にコレステロールが蓄積しやすくなります。悪玉コレステロールは、アテローム性動脈硬化の主要な要因の一つであり、脳卒中や心臓発作のリスクを高めると同時に、アルツハイマー病のリスクも増加させる可能性があります。

高脂血症のアルツハイマー病への影響に関しては、臨床的なデータには賛否両論があり、詳細なメカニズムはまだ完全には解明されていません。

しかし、高脂血症がアテローム性動脈硬化や血管の変化を引き起こし、脳への血液供給を制限することが認知機能に悪影響を及ぼす可能性があることは広く認識されています。

そのため、高脂血症の適切な管理と生活習慣の改善が、アルツハイマー病の予防に寄与するとされています。

また、スタチンといったコレステロールを下げる薬物がアルツハイマー病の発症予防に寄与する可能性もあるとされていますが、まだ研究が進行中であり、賛否が分かれているという点もあります。

認知症予防についてのまとめ

- 認知症予防の要因: 認知症予防には、栄養、運動、休養、生活習慣病への対応、認知トレーニングなどが重要な要因として考えられます。

- 確実なエビデンス: 認知症予防において、確実なエビデンスがあるのは運動です。運動は認知症の予防において特に有効とされています。

- バランスが重要: 認知症予防には単独の要因ではなく、栄養、運動、休養、生活習慣病への対応、認知トレーニングなどをバランスよく実行することが重要です。

認知症予防は総合的なアプローチが必要であり、生活全般にわたる健康的な習慣を持つことが大切です。

バランスの取れた生活を送り、適切な栄養を摂りながら運動を続け、十分な睡眠とストレス管理に努め、認知トレーニングを行うことで、認知症のリスクを低減することができます。

認知症の人の向精神薬を用いた薬物療法と行動制限

- 認知症医療・ケアの目標は生活を支援することです。

- 生活を支援するためには多職種間で目標を共有することが必要です。

- BPSDへの対応では薬物療法は第一選択にはなりません。

- BPSDを含め認知症の症状を修飾する要因をアセスメントすることが必要です。

本稿は特に精神科医に関連の深いと思われる向精神薬を用いた薬物療法と行動制限について取り上げています。

ここではまず認知症の人の尊厳について考えてみましょう。

尊厳、つまりdignityの語源は「価値」ということを踏まえれば、認知症の人の個性ということができるかもしれません。

何者にも代えがたい個人の本質ということもできます。

しかし今までのところ、誰とでも共有されている尊厳の定義はありません。

認知症ケアの目標

認知症ケアの目標は、患者さんの生活の質を最大化し、尊厳を守ることです。

以下に、認知症ケアの主要な目標を詳しく解説します。

- 自己決定の尊重: 認知症の患者さんにとっても、自己決定権は重要です。その患者さんが状況に応じて自分の意思を表明できる範囲で、自己決定を尊重することがケアの重要な目標です。例えば、日常生活の選択肢を提供し、食事やアクティビティの選択に関与できるようにサポートします。

- 環境への適応: 認知症患者さんにとって、住み慣れた場所での生活が大切です。ケアの目標は、自宅や地域社会でできるだけ長く快適に生活できるようにすることです。これには、住宅の適切な調整や、地域のリソースを活用することが含まれます。

- 安全と安心: 認知症患者さんの安全を確保し、彼らが不必要なリスクを負わないようにすることも大切な目標です。転倒予防、誤飲防止、家庭内の安全な環境整備などが含まれます。

- コミュニケーションと情報共有: ケアのプロバイダー間で情報を共有し、連携することが重要です。認知症患者さんとその家族、介護者と連携し、情報を共有することで、ケアの質が向上します。

- 症状の管理: 認知症に伴う行動や心理症状(BPSD)の適切な管理も目標の一つです。これには非薬物的アプローチや薬物療法が含まれます。症状のコントロールは、患者さんのQOL向上に寄与します。

- 教育とサポート: 認知症患者さんやその家族に対する教育とサポートを提供することも重要です。認知症の進行について理解し、ストレスや負担を軽減する方法を提供します。

- 尊厳の尊重: 認知症患者さんを尊重し、彼らの尊厳を保つことがケアの中心です。患者さんにできる限り自立を促し、自己価値感を維持するためのサポートを提供します。

これらの目標は、認知症ケアにおいて家族、介護者、医療専門家が協力して取り組むべきものであり、患者さんの生活の質を向上させるための指針となります。

認知症は進行性の疾患であることを考慮し、個別のニーズに合わせたアプローチを重視します。

目標の共有

異なる職種の専門家が認知症患者さんのケアに取り組む場合、患者さんのニーズや状況に対する異なる視点や専門知識を共有し合うことが非常に重要です。

異なる視点があることは、認知症のケアにおいてはリッチな情報となり、総合的なアプローチを可能にします。

以下は、異なる職種の専門家間で目標を共有し、協力するための方法です。

- コミュニケーション: 異なる職種のプロバイダー間でオープンかつ効果的なコミュニケーションを確立しましょう。ミーティング、連絡帳、電子カルテなどを通じて情報を共有し、症状や進行状況について議論しましょう。

- 共通言語の確立: 異なる職種のプロバイダーが同じ用語や共通の言語を使用することは、コミュニケーションを円滑にし、誤解を防ぐのに役立ちます。共通の言葉や評価ツールを使用して、情報を共有しましょう。

- 情報の共有: 診断情報、患者さんの歴史、現在の状況についての情報を共有しましょう。これには診断結果、治療計画、非薬物的アプローチ、薬物療法などが含まれます。

- 継続的な教育: 異なる専門職のメンバーに、認知症の進行と管理に関する定期的な教育を提供しましょう。認知症の最新のガイドラインや研究にアクセスし、プロフェッショナリズムを向上させましょう。

- 協力的なアプローチ: 全体のケアプランを共有し、異なるプロバイダーが協力して取り組むためのアプローチを確立しましょう。認知症患者さんのために共通の目標を設定し、それに向かって協力して行動しましょう。

- 尊重とリーダーシップ: 精神科医として、異なる視点を持つ専門家たちのリーダーシップを発揮できます。患者さんのニーズを最優先にし、尊厳を尊重しながら、共通理解と協力を促進する役割を果たしましょう。

異なる専門職の協力により、認知症患者さんのケアが向上し、総合的な支援が提供されます。

それにより、患者さんとその家族の生活の質が向上し、認知症患者さんの尊厳を尊重するケアが実現できます。

BPSDとケア

BPSD(認知症の行動・心理症状)は、認知症患者さんの行動や心理症状の総称であり、認知症に関連する多くの問題行動や感情症状を指します。

これらの症状は、患者さんや介護者、医療プロバイダーにとって非常に挑戦的であり、適切なケアとサポートが必要です。

以下は、BPSDに関する理解とケアのポイントを示しています。

- BPSDの分類: BPSDは、行動症状(行動的な問題、過度の不安、誤覚、幻覚、妄想など)と心理症状(うつ症状、不安、興奮、怒りなど)に分類されます。これらの症状は認知症患者さんによく見られます。

- 原因の多様性: BPSDはさまざまな要因によって誘発されます。これらの要因には認知機能の低下、生活状況、環境、薬物の副作用、感染、疾患、不安、孤独などが含まれます。したがって、BPSDを適切にケアするには、これらの要因を評価することが不可欠です。

- 非薬物的アプローチ: BPSDへのアプローチとして、まずは非薬物的介入を考えるべきです。音楽療法、リハビリテーション、環境調整、レクリエーションなどの方法が考えられます。患者さんの状態や症状に合わせたアプローチを選びましょう。

- 原因の特定と対処: BPSDの原因を特定し、可能であればその原因を取り除くか修正することが重要です。身体的な要因や環境の問題を修正することで、症状を軽減できることがあります。

- 薬物療法の検討: 一部のケースでは、明らかなうつ症状や睡眠障害など、非薬物的アプローチだけでは不十分な場合があります。この場合、精神科医と協力して薬物療法を検討することができます。ただし、薬物療法は慎重に行う必要があります。

- 個別対応: 認知症患者さんは個々に異なる症状を示すことがよくあります。そのため、ケアプランは個別に調整されるべきです。患者さんの背景や状態に合わせて対処策を考えましょう。

- 家族との連携: BPSDのケアにおいて、家族や介護者と連携することが重要です。彼らは患者さんの日常生活で最も密接に関わり、そのサポートが不可欠です。

BPSDは認知症患者さんやその家族にとって大きなストレス要因となることがあります。

適切な評価とケアを通じて、患者さんの生活の質を向上させ、家族の負担を軽減することが重要です。

向精神薬使用ガイドラインが求められる背景

向精神薬(抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬など)の使用ガイドラインが求められる背景は、認知症患者さんのケアにおける重要な課題と関連しています。

主な理由と背景は次の通りです。

- 高い使用頻度: 現在、多くの認知症患者さんに向精神薬が処方されており、その使用率が高いことが明らかになりました。これには抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬が含まれます。認知症患者さんに対して向精神薬がよく処方されていることは、その需要が高いことを示唆しています。

- 適応の明確化: 向精神薬の適応は、通常の精神疾患とは異なり、認知症におけるBPSDに対しては明確な適応が設定されていません。したがって、どのような症状や状態に向精神薬を使用すべきかについての指針やガイドラインが求められています。

- 同意の取得: 向精神薬の使用には、認知症患者さん自身や家族からの同意が必要です。調査結果から、同意を得る実施が不足していることが示されました。ガイドラインは、同意のプロセスと患者さんの権利を強調することができます。

- 複数の薬剤の使用: 複数の向精神薬が同時に処方されていることがあり、その組み合わせに関する指針が必要です。特に、抗精神病薬の多剤処方に対するガイドラインは、患者さんの安全性と有効性を確保する上で重要です。

- BPSDの複雑性: BPSDの症状は多様で複雑であり、認知症専門医師やかかりつけ医にとって、どの薬剤をどのように使用するべきかを決定するのは難しい場合があります。このため、明確なガイドラインが必要です。

ガイドラインの存在は、向精神薬の使用に関する意思決定を支援し、患者さんのケアの質を向上させる役割を果たします。

これらのガイドラインは、薬剤の適切な使用、同意の取得、薬剤の副作用管理、薬剤の効果モニタリングなどに関する具体的な指針を提供することが期待されます。

これにより、認知症患者さんの生活の質が向上し、向精神薬の適切な使用が促進されます。

認知症の治療

現在の認知症の薬物療法について説明します。

代表的なアルツハイマー型認知症の治療薬は下記のような分類です。

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

脳の神経細胞の間のシナプスにおいて、伝達物質アセチルコリンが減少してくると神経経路の減衰が起こると考えられています(認知症のように神経の働きが十分でなくなる)。

なのでアセチルコリンの量を減らさないようにするのがアセチルコリンエステラーゼ阻害剤の働きです。

シナプス間隙に放出されたアセチルコリンは、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)とブチリルコリンエステラーゼ(BuChE)によって分解されます。

これは神経の正常な情報伝達にも必要なことですが、減りすぎると前述のように神経回路の減衰が起きてしまいます。

アセチルコリンエステラーゼ阻害剤は、AChEを抑える働きがあり、結果的にアセチルコリンの量が減少しずらくなる薬です。

これらの作用を持つのは、ドネペジル塩酸塩(アリセプト)、ガランタミン臭化水素(レミニール)、リバスチグミン(リバスタッチパッチ、イクセロンパッチ)などが代表的です。

APL作用剤

AChEの中でガランタミン臭化水素(レミニール)はAPL作用を併せ持っています。

これはアセチルコリンの到達点であるアセチルコリン受容体に作用して、アセチルコリンの効果を増強する働きがあります。

ブチリルコリンエステラーゼ阻害剤

AChEの中でリバスチグミン(リバスタッチパッチ、イクセロンパッチ)はブチリルコリンエステラーゼ阻害作用(BuChE)も併せ持っています。

このブチリルコリンエステラーゼはアルツハイマー病の病態が進行するにつれて増加するブチリルコリンエステラーゼの活性を抑えるため、理論的には病態が進行しても効果的に働くと考えられています。

NMDA受容体拮抗剤

大脳皮質や海馬似高密度に存在するNMDA受容体は、神経伝達物質であるグルタミン酸が結合することで、記憶に関する長期増強などの役割を担っています。

アルツハイマー病ではシナプス間隙においてグルタミン酸濃度が高く、このためシナプス間での情報伝達に障害が起きていると考えられています。

NMDA受容体拮抗剤はNMDA受容体を部分的に遮断して、情報伝達を改善させます。結果的に神経細胞障害を抑制します。

アルツハイマー型認知症治療剤のまとめ

| 一般名(商品名) | ドネペジル塩酸塩(アリセプト) | ガランタミン臭化水素(レミニール) | リバスチグミン(リバスタッチパッチ、イクセロンパッチ) | メマンチン塩酸塩(メマリー) |

|---|---|---|---|---|

| 作用機序 | AChE阻害 | AChE阻害+APL作用 | AChE阻害+BuChE阻害 | NMDA受容体阻害 |

| 適応 | 軽度~高度AD | 軽度~中等度AD | 軽度~中等度AD | 中等度~高度AD |

| 用法用量 | 1日1回3~10㎎/日 | 1日2回8~24㎎/日 | 1日1回4.5~18㎎/日 | 1日1回5~20㎎/日 |

| 剤形 | 錠剤・OD錠・細粒・ゼリー | 錠剤・OD錠・内用液(瓶包装・分包品) | パッチ剤 | 錠剤 |

| 主な副作用 | 消化器症状 | 消化器症状 | 消化器症状、皮膚症状 | 頭痛、めまい |

認知症患者さんの主な行動についてケース別に掲載しています

認知症患者さんが言葉を失っていく可能性、自己価値観の低下などを考慮し、ゆっくりとしたテンポでの会話、声のトーンを落とす、言葉ではなく表情を読み取るなどを基本とした対応が必要です。

下記は患者さん(ご家族の方)からよく相談されるケースを掲載しました。

実際に認知症患者さんのケアをされている方、これからケアをされる方の一助になれば幸いです。

最近もの忘れが多くなったと感じたら当院までお問い合わせください

011-683-8718

011-683-8718

強いこだわりがある

- 場所へのこだわり: 認知症患者さんは特定の場所や座る場所にこだわるのは、認知機能の低下による理解力の低下や不安から生じることがあります。居場所を確保することで、自己存在を確認し安心感を得ようとする傾向があります。

- 空間認識の問題: 認知症患者さんは視覚情報を解析し判断する際に問題があり、言葉で説明しても理解しにくいことがあります。感情的なアプローチで受け入れを促すことが有効であり、現実を受け入れにくい思考のかたさや認知の枠組みのかたさが「こだわり」となっています。

- 物の大切さ: 認知症患者さんは一般的な価値観から逸脱し、使用済みの物や価値のないものに意味を見出すことがあります。これに対処する際は、穏やかな気持ちで対応し、物を大切にする心を受け入れることが重要です。

- 収集癖: 認知症患者さんには、価値のないものを大切にしたり、他者の所有物を自分の物だと認識する傾向があることがあります。患者さんの気持ちを尊重し、トラブルが起こらないように配慮することが重要です。

これらのポイントは、認知症患者さんとの関わり方や対処法において、その人の心情や認知機能の特性を理解し、穏やかな対応を心がけることが重要であることを示しています。

清潔行為の障害がある

- 入浴をしたがらない場合:認知症高齢者が入浴を億劫に感じるのは、実行機能の低下や失行によるものであり、段階によって不安や理由が異なります。患者さんの抱える不安を理解し、包容力を示す対応が有効。入浴をサポートする姿勢で対応することが重要です。

- デイサービスのお風呂に入りたくない場合:被害的な感情やうつ病を併発している場合、医師と連携して対応する必要があります。不平等な扱いを感じている場合は、公平な対応を説明し、高齢者の納得を得ることが重要です。被害的な感情を持つ高齢者の心情を理解することが大切です。

入浴に関する問題は実行機能の低下や心理的な要因によるものであり、包容的なアプローチや患者さんの心情を理解し、個別の対応が求められることが示されています。

道具の使い方を間違える

- 靴とバッグの間違い:認知症患者さんの視覚認知が低下し、「靴」と「バッグ」を見分けられなくなることがあります。患者さんの気持ちをくみ取り、丁寧な対応が必要です。誤った使用を指摘するのではなく、ゆっくり理解させる必要があります。

- ポータブルトイレに使用済みのコップをしまう:認知症患者さんの認知機能の程度によって、失敗を認めるか理解できないことがあります。患者さんの状態に合わせて、適切な対応と環境整備が求められます。失敗を指摘せず、ケアを行うことが大切です。

- 植木鉢やゴミ箱に放尿:認知症により場所の見当識が低下し、トイレを理解できないことがあります。トイレの位置を理解しているか、トイレが手近な場所にあるか確認し、環境を整えることが重要です。

- 歯ブラシで頭髪をブラッシング:認知症患者さんが道具の使用目的を曖昧にすることがあり、例えば歯ブラシで頭髪をブラッシングすることがあります。患者さんの行動を手がかりとして、声かけや行動提示を行うことが効果的です。

道具の誤った使用は視覚認知の低下や認知機能の程度によるものであり、患者さんの状態に合わせた対応や環境整備が重要であることが示されています。

排泄がうまくできない

- 失禁:認知症高齢者は、尿失禁が起こりやすいですが、自分で汚れた衣類の更衣ができなくなることもあります。

- 患者さんは失敗を恐れるため、自分にとって合理的な回答を見つけようとすることもあります。尊厳を保ちながら失禁を受け入れる支援が必要です。

- 失禁を予防するために、定時のトイレ誘導や排泄リズムの評価が重要です。

- トイレの使い方の失敗:認知症患者さんは一部の手順に関する記憶が曖昧になったり、失われたりすることがあります。トイレに誘導する際は、尊重される態度が重要です。

- 失敗の理由を考察し、失禁の予防法を検討することが重要です。

尿失禁が起こりやすい一方で、自分で汚れた衣類の更衣が難しくなることもあることが示されています。

失敗を恐れる患者さんの尊厳を保ちながら支援し、失禁を予防するための対応や予防法の検討が必要とされています。

うつ状態が続く

- 食事の時間に起きてこない:認知症患者さんは、脳の萎縮によって活動の低下が生じる場合があり、うつ症状が現れることがあります。抑うつ状態の際は、規則的な日常生活の維持が困難になることがあり、食事や排泄も困難になることがあります。患者さんが拒否する場合、無理強いせず感情を受け入れ、時間を置いて声かけを繰り返すことが良い対応です。脅迫的な態度や強制的な言動は、患者さんの抑うつを悪化させることがあります。

- 急に環境が変わったときに引きこもる:新しい環境への適応は難しく、一対一の関係を築くことから始め、趣味や興味に基づいた活動を提案することが大切です。引きこもりたい理由には、本人が好きなことに興味を示すかどうかや、安心感があるかどうかが関係します。患者さんの安心感を提供するために、愛着のある生活用品を持ち込むことや、施設で信頼できる担当者を決めることが重要です。

抑うつ傾向に関して、うつ状態の際は日常生活の維持が困難になり、食事や排泄も困難になることがあります。

その際は、感情を受け入れ、無理強いせず患者さんと向き合いながら、少しずつ関係性を築くことが重要です。

また、新しい環境への適応は患者さんの趣味や興味に合わせたアクティビティを提案し、患者さんが安心できるような環境を整えることが求められます。

最近のことが思い出せない

- 検査の説明を聞いていない:認知症患者さんは、近時記憶に障害があり、数分前や数十分前の出来事を忘れることがあります。認知症の特徴は、過去の出来事を否定することであり、そのような事実がなかったと患者さんが思うこともあります。認知症患者さんに対応する際は、記憶の障害を指摘せず、患者さんの自尊心を傷つけないよう丁寧に対応することが重要です。

- ご飯を食べたか忘れる1:認知症患者さんは食事を食べた記憶がないと訴えることがあり、食べ過ぎや拒食の傾向がある場合もあります。対応する際は、事実とは異なる返事をすることで患者さんを安心させたり、次の食事までの時間を説明して待つよう促したりします。

- ご飯を食べたか忘れる2:認知症患者さんに食事の具体的な状況を説明することで、患者さんの関心を引き、被害的感情を刺激せずに済む場合があります。

- 入院したことを忘れた:認知症患者さんは、自分が入院している理由を忘れることがあります。このような場合は、理由を優しく説明し、時には先送りすることで対応することが有効です。

近時記憶の障害により、患者さんは過去の出来事や食事に関する記憶を忘れることがあります。

このような場合、患者さんの自尊心を傷つけず、優しく丁寧に対応することが必要です。

また、具体的な事実や情報を提示することで、患者さんの関心を引き、安心感を与えることが重要です。

数分前のことを忘れる

- 検査の説明を聞いていない:認知症患者さんは、近時記憶に障害があり、数分前や数十分前の出来事を忘れることがあります。認知症の特徴は、過去の出来事を否定することであり、そのような事実がなかったと患者さんが思うこともあります。認知症患者さんに対応する際は、記憶の障害を指摘せず、患者さんの自尊心を傷つけないよう丁寧に対応することが重要です。

- ご飯を食べたか忘れる1:認知症患者さんは食事を食べた記憶がないと訴えることがあり、食べ過ぎや拒食の傾向がある場合もあります。対応する際は、事実とは異なる返事をすることで患者さんを安心させたり、次の食事までの時間を説明して待つよう促したりします。

- ご飯を食べたか忘れる2:認知症患者さんに食事の具体的な状況を説明することで、患者さんの関心を引き、被害的感情を刺激せずに済む場合があります。

- 入院したことを忘れた:認知症患者さんは、自分が入院している理由を忘れることがあります。このような場合は、理由を優しく説明し、時には先送りすることで対応することが有効です。

近時記憶の障害により、患者さんは過去の出来事や食事に関する記憶を忘れることがあります。

このような場合、患者さんの自尊心を傷つけず、優しく丁寧に対応することが必要です。

また、具体的な事実や情報を提示することで、患者さんの関心を引き、安心感を与えることが重要です。

日付や季節の把握ができない

認知症患者さんの見当識障害は、時間や日付、場所、地理的な見当違いを指します。

この障害では、患者さんは現実の状況や環境を正しく認識できなくなります。

特に日付のずれは、1日や2日の違いから始まり、やがて1週間、3か月、季節の間違いに広がり、最終的には年単位の記憶障害に至ります。

見当識障害の重度化により、患者さんは時間の経過や現在の季節を把握できなくなり、80歳であっても30歳だと思い込むことがあります。

これは、軽度の見当識のずれが生じることがある健康な人々とは異なり、認知症患者さんが誤りを認められないという特徴があります。

この障害により、患者さんは日付や季節を正確に把握できず、現実の状況と乖離した行動をとることがあります。

これは家族やケア者にとって、患者さんの異常行動として認識されることがあります。

季節感や時間感を取り戻すために、大きめの日めくりカレンダーや四季に関するトーク、季節に合わせた音楽療法などが効果的なアプローチとされます。

また、認知症患者さんの行動は時折突然で理解しがたいこともあります。

例えば、居室の変更や寝不足などの影響で、患者さんは自分の居場所を見当違えることがあります。

ケア者は、患者さんの行動の理由を尊重し、できるだけ患者さんの意図をくみ取ることが重要です。

障害の程度や状況に応じて、患者さんをサポートするアプローチが求められます。

最後に、患者さんが間違いを犯した場合、その間違いに気づかせず自然な流れでサポートすることが大切です。

教育的な態度で接すると、患者さんの自尊心を傷つける可能性があるため、慎重なケアが求められます。

物をとられたと思い込む

物とられ妄想は、認知症患者さんが自分の持ち物を他人にとられたと思い込む症状です。

この状態では、家族や介護者に対して、財布やティッシュ箱などの物品が盗まれたという誤った信念を持つことがあります。

これは患者さんの記憶障害に由来し、物を見失ったり、自分の物を他者が持っていると勘違いすることが要因です。

物とられ妄想は、患者さんが安心感や納得感を求めている場合が多く、家族やケア者は患者さんの感情に寄り添いながら対応する必要があります。

物を見つけることや紛失の可能性を探ることが重要であり、患者さんの不安を和らげるために代替品を提供することも有効です。

しかし、このような妄想に基づく行動や言動は、家族や介護者に対する攻撃的な態度を引き起こすことがあり、信頼関係を損なう可能性があります。

そのため、認知症患者さんが非難的な態度を示す場合、その人物が一番身近で信頼できる存在であることを理解し、専門職や介入者を通じて適切な説明やケアが提供されることが重要です。

意識低下による異常行動

- 日中のせん妄:患者さんがベッドから起き上がらず、声かけしても返答が曖昧で混乱しているような状態です。これは意識の低下であり、激励や叱咤激励は効果がなく、安心感を与える声かけが重要です。安全確保も重要で、転落を防ぐための柵設置や栄養管理、危険物の除去などが必要です。

- 夜間のせん妄:夜中に覚醒しているわけでもなく、眠っているようでもない状態であり、患者さんは混乱し、周囲の人とのコミュニケーションが取れなくなることがあります。安全確保のために、患者さんの行動に対応しながら危険予防を行い、安心感を与える声かけが必要です。

- 床から何かつまむ行動:患者さんが床に四つん這いになり、手で何かをつまむ動作を繰り返している場合があります。これは精神疾患による異常行動や視機能障害の可能性があります。安全確保と健康管理を最優先に、適切な対応が必要です。

せん妄は、患者さんが周囲の状況を正しく認識できず、安全に影響することがあるため、適切な対応や安心感を与える声かけ、安全確保が重要です。

また、異常行動や視機能の障害の可能性がある場合、それらの原因を鑑別し、専門的な治療やケアが必要となります。

着脱行為が困難

- 脱衣の理解不足:認知症患者さんは更衣や脱衣の意味を理解していても、脱ぐこと自体に不安を感じることがあります。更衣を阻む行動がみられることもあります。

- 着衣手順の忘却:衣類の着脱手順や選択が難しくなります。初期の段階では手順を忘れることが多いが、徐々に連続的な手順が抜け落ちるようになります。

- 着衣行動の途中でのストップ:着衣行動が進まず、部分的な着衣の後、途中で行動が止まることがあります。

- 着脱順序の混乱:着脱の順序がわからなくなります。試行錯誤の後、どれを先に着ればよいのか選べないことがあります。

- 着衣手助けへの適切な声かけの重要性:患者さんの自尊心を傷つけず、着脱のサポートを提供するために、適切な声かけが必要です。

- 失行の進行と個別性:失行の進行は個々に異なりますが、一般的な機能低下や手指の巧緻性低下が着脱の困難さにつながることがあります。

認知症患者さんの着脱の失行には個別性があり、その人の症状や段階に合わせたサポートや声かけが必要です。

極端にはせず、患者さんのペースや状況に合わせた柔軟な対応が求められます。

食事の仕方を忘れる

- 食事の開始の声かけ:認知症患者さんは、食事を始める際に戸惑いを感じることがあります。最初の行動の糸口を見つけ、声かけや行動提示を行うことが重要です。患者さんが動作を始める手助けをするため、声かけや行動提示が役立ちます。しかし、声かけだけで進まない場合もあります。

- 箸の使い方:箸の使い方がわからない場合、その失行を判断し、自分で食べることができるように支援を考えることが大切です。スプーンなどの改良された自助具を用意するなど、箸以外の食事方法を提供することが効果的です。

- 食事内容の偏り:患者さんが目の前のものばかり食べる場合、注意を向ける範囲を広げるための声かけや行動をすることが重要です。しかし、その状況を理解せず介助を行ってしまうと、本来自立していた食事動作もできなくなることがあります。

- 薬の服用:薬の服用は、理解されない場合や拒否される場合があります。その理由を把握し、食事中などで服薬する工夫も必要です。薬の封を開けることができない場合、手助けを提供することや、飲んだ後にデザートなどの段階的な説明が有効です。

認知症患者さんの食事の失行に対処する際は、個々の状況や患者さんのニーズに合わせたアプローチが重要です。

自立を促しつつ、必要な支援を提供することで、食事の楽しみを維持することを目指します。

道具の使い方が理解できない

- 杖の使用忘れ:認知症の進行により、杖を使うことすら忘れてしまうことがあります。安全面を考慮しつつ、杖を使うよう声かけすることが重要です。患者さんが拒否的であっても、安全を確保するために繰り返し声かけを行いますが、教育や指示口調は避けるべきです。

- 道具使用の失行:認知症により、道具の使い方や機能を忘れることがあります。例えば、はさみの使用方法を理解できなくなることもあります。正しく使用できない道具は危険物になり得るため、患者さんの能力に合わせて貸し出しを制限する必要があります。

- 適切な対応:安全性を伝えながら、手助けや声かけを提供することが重要です。患者さんの自尊心を傷つけないように、否定的な言葉は避けるべきです。

- 管理と見守り:患者さんにとって危険な道具は貸し出しを制限し、常に管理と回収の確認を行うことが重要です。

認知症患者さんの道具使用の失行に対処する際は、安全を最優先に考えつつ、患者さんの自立性や尊厳を損なわないように声かけや手助けを提供することが必要です。

言葉がでにくい

- 自発的な言葉が出にくい(運動失語):失語症は、言語を理解できるが、自分で言葉を選ぶことが難しい状態です。復唱は可能であり、短い言葉で応答することもあるが、発語が少ないためにイライラすることが多いです。念を押すような短い言葉で声かけすることで、意思疎通が可能になる場合があります。ゆったりとした声かけが患者さんの発語を促進し、コミュニケーションをとれるようにします。

- 発語に現在の意味や目的がない(全失語):重度の認知症では、言葉自体が実際的な意味を持たず、同じ言葉や行動が繰り返されることがあります。患者さんの内的世界と外部世界の疎通が難しくなり、最終的には表現や意思疎通が消失していくことがあります。穏やかな声かけや明るい態度を保つことが重要であり、患者さんの内的世界を理解しようとする姿勢が混乱を避けるのに役立ちます。

- 言葉が理解できない(ジャーゴン言語):患者さんの言葉が意味不明であり、ケア者が理解するのが難しい状態であります。患者さんは苦しそうにしながらも、短い言葉やフレーズを発することがありますが、それらの発語は大きな意味を含んでいる可能性があります。ケア者は、患者さんが言葉を使わなくてもよいように、静かで穏やかな態度で、身体言語を通じて患者さんに安心感を与えるよう努めるべきです。患者さんがジャーゴン言語(新造語や意味不明の言葉)で話している場合、その意図や要求はケア者には理解しづらいことがあります。患者さんの表情や前後の文脈から推測し、患者さんの欲求を推しはかることが重要です。患者さんの要求や訴えは痛みや基本的な生理的な欲求であることが多く、肯定的な態度で受け入れることが大切です。

認知症患者さんの失語は、意思疎通を図るために細やかな声かけや理解を示すことが重要です。

その患者さんの状態に応じて、適切なコミュニケーション方法を選択することが必要です。

言葉以外の手段や患者さんの行動や表情から情報を読み取り、それに対する理解と共感を示すことが肝要です。

また、ジャーゴン言語や理解不能な発語に対しては、優しさと包容力を持った対応が求められます。

バランスを崩し転倒することが増える

認知症患者さんの転倒や転落の危険は、認知機能の低下や身体機能の衰えからくるものがあります。

転倒や転落に関連する場面や状況には以下のようなものが挙げられます。

- 歩行時の危険性:脳梗塞や片麻痺などの合併症を抱えた患者さんは、バランスを崩しやすく、歩行に関連する転倒リスクが高まります。過去の能力を過信し、自らの健康状態を正確に把握できず、自力で歩行を試みることがあります。

- トイレの立ち上がり時:トイレからの立ち上がりは、バランスを失い転倒する危険が高まります。特に、立ち上がりの動作やバランスの崩れが認知症患者さんにとっては判断しにくいことがあります。

- 夜間の行動:睡眠薬の作用が切れたり、体内のリズムが狂ったりすることで、認知症患者さんは夜間にも起き出すことがあります。この時、転倒や転落のリスクが増すことがあります。

- 階段の使用:認知症が進行すると手すりを使用せず階段を昇降しようとすることがあります。これは、認知症患者さんが手すりに対する認識が低下したり、面倒くささからくる行動です。

ケア者は、患者さんの行動に対する見守りや対応が重要です。

自力での行動を妨げることなく、できる限り危険を回避するための環境づくりや支援を提供する必要があります。

患者さんの理解度に応じた声かけや支援を行い、安全な状態を保つための努力が求められます。

ガスやブレーキのかけ忘れ

- ガスの消し忘れ:高齢者がガスを消し忘れることがあり、その際に危険な状況が生じることがあります。高齢者自身が記憶喪失を認めなくなり、家族との対立が起こる場合があります。対処方法は、高齢者の負担を減らし、不安を軽減するようなルールづくりや配慮が求められます。

- 熱いお茶を飲んでやけど:高齢者が熱い飲み物を飲んでやけどをすることがあり、その後の反応が異常である場合があります。そのような反応が続く場合、認知症の疑いがあるかもしれない。やけどなどの些細な事故が、認知症の兆候であることを示す場合もあります。

- 車椅子のブレーキのかけ忘れ:車椅子のブレーキをかけ忘れることがあり、それによって高齢者が危険な状態になることがあります。高齢者が忘れることを責めるのではなく、安全を確保する工夫が求められます。

- 散歩が物足りないと徘徊のおそれがある:記憶障害を持つ高齢者は焦燥感が高まり、徘徊する可能性があります。患者さんが最も気にしていることに対し、言葉だけでなく、何かの形で対応することが必要です。

これらの状況は、高齢者の記憶障害や認知症による日常生活上の危険や行動パターンの変化を示すものであり、家族や介護者は患者さんの安全を確保するために適切な対処方法を見つける必要があります。

帰宅要求などの徘徊行動が見られる

認知症患者さんは徘徊行動をとることがあり、その理由は様々です。

昼夜逆転や帰宅要求など、徘徊の原因には過覚醒、家に帰りたい気持ち、記憶の混乱などがあります。

昼夜逆転では、時間感覚が失われたり過覚醒状態になることが多く、水分補給や栄養補給の不足に留意する必要があります。

夕暮れ症候群によって夕方に徘徊することがあります。

患者さんの帰宅要求には、理解を示しながら決定を先送りする場合もあります。

徘徊した場合、患者さんが自宅を求めて歩き回ることがありますが、見守りや対応が重要です。

訪れる可能性がある場合は、徘徊した際の対応策を考えておくことが大切です。

また、認知症患者さんの強い郷愁や思いを理解し、寄り添うことが望まれます。

人物を間違える

認知症患者さんの人物誤認は、彼らが自分の身近な人や状況を正しく認識できない状態を指します。

これは認知機能の低下によるもので、患者さんは自分の実際の年齢を忘れ、過去の時代に戻っていると感じることがあります。

- 説明と理解促進:患者さんに誤認の理由を説明し、理解を得ることが大切です。その上で、リアリティ・オリエンテーションを行うこともあります。例えば、鏡を見せて自らの姿を確認させる、家族の写真を見せて確認させるなどがあります。

- 優しいケア:患者さんが混乱しない程度に、受け入れ、さりげなく対応することが重要です。直接否定的な反応を示すのは避け、ケア者や家族が理解を示すことが大切です。

- 家族への理解とサポート:患者さんが自分の現在の状況を認識できないことによって、家族は喪失感や悲しみを感じることがあります。その際、家族に対しても理解とサポートが必要です。

- 適切な対応:患者さんが現実と異なる認識を持っている場合、適切な対応をすることが求められます。患者さんが現実に合わせた状況を認識できない場合には、内的世界に合わせて調整することが時に必要です。

このようなアプローチを通じて、認知症患者さんの人物誤認に対処することがケアの重要となります。

他人の食事を見分けられなくなる

認知症患者さんの欲動障害とは、食事や他人の食事を見分けられなくなる、判断力が低下して無自覚に他者の食事を取り始めるといった行動のことを指します。

これは認知機能の低下による症状であり、中程度の認知症に進行するとよく見られる症状です。

欲動障害に関連する行動は、本能的な食欲を抑えることができずに他者の食事を取ってしまうことがあります。

この際に、強制的にやめさせたり叱ったりするのではなく、柔軟な対応が求められます。

例えば、患者さんの分の食事が提供された場合に、隣の人の食事に手を出してしまった場合は、その隣の人の食事を交換する、席を1つ空けるなどの対応が考えられます。

認知症患者さんの欲動障害には、健康な頃の患者さんの性格や行動とは異なる部分が見られることがあります。

しかし、これは病気の進行によって生じるものであり、患者さんが欲することを理解し、可能な限り対応することが求められます。

また、認知症患者さんの攻撃性が治まり、穏やかになった段階で、看護師に抱きつくような問題行動が生じることがあります。

これは、攻撃的な態度に対して厳しい態度を経験した後に、看護師の優しいかかわりに反応している可能性があります。

看護師は冷静に対処し、患者さんの気持ちに寄り添いながら、適切な対応を行う必要があります。

食べ物以外の物を食べる

認知症患者さんの異食は、病状の進行によって意思疎通が困難になり、不快や違和感を抱える場合に奇声や異常な行動が発生することで識別されます。

このような行動の一つとして、食べるべきではない物質を誤って飲み込むことがあります。

重度の認知症患者さんは、失語症の状態にあり、身の回りの物を食べてしまう可能性があります。

異食が起こると、患者さんの健康や安全に危険が及ぶ可能性が高まります。

また、ケア者が不在であったり、見守りが不十分だったりすると、患者さんの異食が発見されず、対処が遅れることもあります。

異食が起きた場合、患者さんに何を食べたのか冷静に確認し、速やかに医師や他の看護師と連携を取り、体内からの異物除去など必要な対応を行う必要があります。

患者さんを叱りつけるのではなく、落ち着いて対応し、食べた物質を確認することが重要です。また、事前に異食の対処法を整理しておき、他のスタッフと連携し、事故を未然に防ぐための協力を心がけることが望ましいです。介護家族への同伴の要求

認知症患者さんには、性的な行動がみられることがあります。

施設での生活環境や孤独感の増加、家族や友人との交流の不足、または感情の表現やコミュニケーションの変化などが、このような行動の一因として考えられます。

介護施設では、患者さん同士の親和性や人物誤認による接近がある場合があります。

このような場面では、性的行動であるかどうかを急いで判断するのではなく、まずは状況を冷静に把握し、無理なくそれぞれの居場所に誘導することが求められます。

適切な対応として、患者さんに丁寧に声をかけ、状況を理解した上でそれぞれをケアすることが重要です。

また、認知症患者さんの性的行動がセクハラに該当する場合もありますが、これは被害者の感情や社会的問題と関連して考慮する必要があります。

施設では、ケアスタッフ同士の連携や支援体制を整え、被害者や加害者双方に対するサポートが重要です。

さらに、認知症患者さんが介護家族に対して強い同伴要求をすることもあります。

この場合、ケア者は患者さんと家族の関係を理解し、緊急的な対応が必要な場合には適切な対応を取りながら、患者さんの認知症の状況や家族関係の修復に関心を払うことが求められます。

性的行動や同伴要求に関して、ただしい判断と適切なケアが提供されることで、認知症患者さんの安全や心理的ニーズに応えることができます。

暴力行為や怒りが見られる

認知症患者さんには、怒りや暴力的な行動がみられることがあります。

これは病状の進行や脳の病変によるもので、例えば幻聴や認識のズレ、帰宅したい願望などが原因となって急激な怒りの表現が現れることがあります。

急激な行動が起こった場合、まず周囲の安全確保が最優先です。

患者さんを落ち着かせるためには、静かな口調で患者さんに声をかけ、必要に応じて医師の指示の下、鎮静薬などを使用することもあります。

また、幻聴の内容によっては、そのまま落ち着くこともありますが、危険な状況であれば適切な対応が求められます。

食事の場面での行動変化や偏食、食事の拒否も認知症患者さんに見られる特徴です。

患者さんの嗜好や食べたいものを提供すること、時には個々の状況に応じて工夫することが重要です。

また、食事拒否などの行動があった場合は、患者さんの要求や感情の変化を理解し、理解を示すことが望ましいです。

認知症患者さんの易怒的な言動に対しては、その行動をただ怒るのではなく、患者さんの内面で何が起きているのかを理解し、冷静に接することが大切です。

病状の進行や症状の激しさに応じて、医師との連携を図り、適切な対応を行うことが重要です。

被害妄想

認知症患者さんは時折、根拠のない被害感情や被害妄想を抱くことがあります。

このような状況では、患者さんが過剰な不安や恐怖を感じ、その感情を表現するために他者の行動や言動を過剰に解釈することがあります。

ケア者に対して不安や恐怖を訴える場合もありますが、患者さんの感情を理解し適切に対応することが重要です。

被害感情や被害妄想に対して、ケア者は患者さんの話を注意深く聞き否定的感情の要因を探ることが必要です。

否定的な感情が表れた場合、会話の流れを変えて感情の連鎖に陥らないようにすることや、患者さんの気分転換を試みることが望ましいです。

また、医師との連携を図り、必要に応じて適切な薬物療法を検討することも重要です。

被害妄想や幻視は患者さんにとって現実のような体験として受け止められるため、その恐怖や不安を軽視せず、患者さんの孤独感や混乱に焦点を当てることが重要です。

医師やケアチームと連携し適切な対応を行いながら、患者さんの安心感を促進するよう心がけることが必要です。

最近もの忘れが多くなったと感じたら当院までお問い合わせください

011-683-8718

011-683-8718